Au début des années 1930, le monde allait – déjà – bien mal. Le krach de 1929 venait de torpiller l'économie et de ruiner beaucoup d'entrepreneurs ; l'inflation galopait – déjà – et le chômage avec ; débutait alors la Grande Dépression. C'est dans ce contexte moribond qu'un certain nombre de films légers ont été produits par les studios américains, relativement épargnés par la crise et résolument tournés vers l'industrie du divertissement – surtout que les possibilités en ce sens s'étaient beaucoup élargies depuis la sortie, en 1927, de ce qu'on considère comme le premier film parlant, Le Chanteur de jazz.

On misa alors beaucoup sur les films musicaux, a priori festifs et capables de soulager – du moins, le temps de la projection – les angoisses du public. En 1933, les studios Warner en sortirent pas moins de trois : 42nd Street (42e Rue), Gold Diggers of 1933 (Chercheuses d'or de 1933) et Footlight Parade (Prologues). Parmi leurs nombreux points communs, ces trois films partagent celui de bénéficier de la présence au générique d'un certain Busby Berkeley.

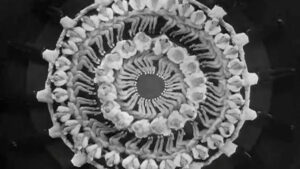

Ayant déjà fait ses armes sur les scènes de Broadway et dans quelques films, ce chorégraphe hors pair va, en cette année 1933, imposer son style. Plutôt que de mettre en valeur des compétences techniques individuelles – comme c'est le cas avec Fred Astaire et Ginger Rogers... d'ailleurs on notera la présence de cette dernière dans 42nd Street dans un rôle secondaire savoureux –, il utilise l'ensemble de la troupe pour créer des motifs géométriques ébouriffants, surréalistes, kaléidoscopiques, qui sont – c'est l'avantage du cinéma sur la scène – filmés dans divers plans audacieux, par exemple de dessus grâce à des grues ou de vraiment très près. Les showgirls – il y a parfois quelques boys aussi ! – évoluent donc dans un gigantesque ballet où leurs corps sont autant d'éléments d'un puzzle mouvant. Autre caractéristique du style de Busby Berkeley, l'insertion de plans rapprochés sur les visages souriants de certaines des danseuses – sélectionnées pour la beauté de leurs yeux – ajoute au glamour des tableaux.

Sexistes, ces numéros ? Sans doute, car non seulement ils semblent réduire la femme à un rôle purement décoratif mais aussi, du fait de la proximité de la caméra aux corps largement dénudés, ils participent d'une forme de voyeurisme en exploitant une sensualité à l'écran qui transgresse la tacite convention d'alors – même s'il est déjà rédigé, le fameux Code Hays, qui trace les contours de l'acceptable et impose une autocensure, n'entrera en application qu'en 1934 ; cela dit, même si toutes les audaces semblent a priori permises ou tolérées, les scénaristes de 42nd Street ont tout de même pris soin de ne pas conserver la liaison homosexuelle qu'entretient le personnage principal dans le roman qui leur a servi de point de départ.