THE BAND WAGON (TOUS EN SCÈNE)

L'intrigue

Tony Hunter (Fred Astaire) est une star vieillissante de la comédie musicale. Il espère que le projet que des amis lui proposent à Broadway va relancer sa carrière. Mais, ce qui était à l'origine une pièce légère et divertissante se transforme, sous la direction du metteur en scène Jeffrey Cordova (Jack Buchanan), en une prétentieuse relecture du mythe de Faust. L'arrivée dans la distribution d'une jeune danseuse classique, Gabrielle Gerard (Cyd Charisse), envenime un peu plus la situation...

Un classique de l'âge d'or

Le film fut une déception au box-office à sa sortie en 1953. Pourtant, avec An American in Paris (1951, déjà Vincente Minnelli à la réalisation) et Singin' in the Rain (1952), il est aujourd'hui considéré comme l'un des chefs-d'œuvre tardifs de la Freed Unit, un organe de production au sein de la MGM créé au début des années 1940 qui est à l'origine de nombreux succès musicaux grâce notamment aux stars de son catalogue (Gene Kelly, Judy Garland, Vincente Minnelli).

Le show avant le film

Le show avant le film

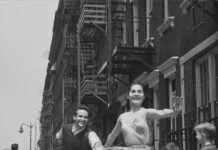

Avant d'être un film hollywoodien, The Band Wagon fut une revue à Broadway qui tint l'affiche du New Amsterdam Theatre de juin 1931 à janvier 1932. Fred Astaire et sa sœur Adele faisaient partie des cinq artistes sur scène. Le scénario de la paire Betty Comden & Adolph Green (Singin' in the Rain, On the Town) pour le film de Vincente Minnelli n'a pas grand-chose à voir avec ce spectacle d'origine. Howard Dietz et Arthur Schwartz ont composé paroles et musiques de la revue et du film. De la revue le film retient six numéros : « High and Low », « New Sun in the Sky », « I Love Louisa », « The Beggar's Waltz », « Sweet Music » et « Dancing in the Dark 👇 ».

Une mise en abyme de Fred Astaire

Lorsque Tony, cette ancienne gloire de Broadway jouée par Fred Astaire, passe devant le New Amsterdam Theatre, il se souvient : « J'y ai donné un de mes plus grands succès, qui est resté à l'affiche pendant un an et demi. » – allusion à la revue The Band Wagon dans laquelle Fred s'est illustré aux côtés de sa sœur de 1931 à 1932. Plus tard dans le film, Tony confesse qu'il est angoissé par son âge et par la différence de taille avec ses partenaires... On croirait entendre Fred Astaire lui-même, 53 ans lors du tournage du film, qui fait équipe, pour la première fois, avec Cyd Charisse 👇. Ce zeste d'autodérision lui aura probablement permis de s'attirer la connivence de son fidèle public qui le suit sur grand écran depuis vingt ans.

Un film au propos ambitieux et confus ?

Sans trop théoriser sur le sujet, on pourrait dire que le film oppose deux visions de l'entertainment, c'est-à-dire de la façon dont un spectacle est livré à un public pour le divertir, le cultiver, l'interroger, le faire réagir... Tony, le personnage incarné par Fred Astaire – et Astaire lui-même – représente plutôt une vieille école qui puise dans une forme d'amusement, de légèreté, tandis que Jeffrey, le personnage du metteur en scène joué par Jack Buchanan, croit en une grande réunification des arts de la scène : « J'en ai assez de ces barrières artificielles entre la comédie musicale et le théâtre dramatique. Selon moi, il n'y a aucune différence entre les rythmes magiques des vers immortels de Bill Shakespeare et les rythmes magiques des pieds immortels de Bill Robinson. » Cette vision – un brin pompeuse dans sa concrétisation par Jeffrey, et donc moquée dans le film – conduit le projet à un échec public. Tony, à la demande de Jeffrey, reprend les rênes du spectacle en le recadrant dans une veine plus spontanée, comme envisagé par ses deux amis au début – avec, en ligne de mire, une réconciliation des deux approches.

Cyd Charisse

The Band Wagon est le premier des deux longs-métrages dans lesquels Fred Astaire et Cyd Charisse sont partenaires, l'autre sera Silk Stockings (La Belle de Moscou) en 1957. À l'instar de ce qui se joue entre les personnages du film, la comédienne représente, en quelque sorte, une antithèse d'Astaire : elle a 31 ans, il en a 53 ; elle est une virtuose de la danse classique, il a seulement de très bonnes bases et ce n'est pas sa tasse de thé ; elle est élancée – ah ! ses jambes ! – et exhibe une tonicité de ballerine, il trimballe un gabarit élégant mais frêle ; elle dégage une sensualité nimbée d'exotisme, il a un physique banal. Ces différences sont évidemment à la source du scénario, et en font tout le piquant – certaines répliques cinglantes du personnage joué par Charisse en disent d'ailleurs long sur l'obsolescence du personnage incarné par Astaire – et constituent un sujet d'angoisse pour Astaire et son personnage. D'ailleurs il l'avoue lui-même : « Soyons bien clairs : je ne suis pas Nijinsky, je ne suis pas Marlon Brando. » À l'écran, pour gommer la différence de taille – « Ce n'est pas seulement sa danse, elle est trop grande pour moi, cette fille est une géante ! » –, Charisse ne met ses pointes que quand elle évolue seule ; quand ils dansent côte à côte, elle ne porte que des chaussures plates, sauf pour le ballet final (« Girl Hunt »👇), où son personnage impose qu'elle chausse des talons hauts, et on remarque alors qu'Astaire porte toujours un chapeau.

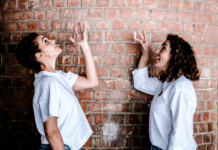

« Dancing in the Dark »

Ce numéro scelle le rapprochement, la réconciliation entre les personnages joués par Astaire et Charisse. Après l'échange de sarcasmes lors de leur première rencontre – qui dissimule, en réalité, un manque de confiance en soi, chacun se sentant moins talentueux que l'autre –, Tony et Gaby – quatre lettres, deux syllabes, un y final – se trouvent des points communs et finissent par danser ensemble dans Central Park. Tandis qu'ils marchent, les mouvements dansés font leur apparition, d'abord sans qu'aucun contact n'ait lieu, puis de plus en plus passionnément. Le style est épuré, dans la veine préférée d'Astaire, tant au plan gestuel que dans la manière de mettre en valeur les artistes dans le cadre – en opposition avec le surjeu et la surcharge scénographique prônés par le personnage de Jeffrey. La tonalité de ce pas de deux est romantique et, même si l'on a l'impression, par les postures, que c'est la femme qui cède en douceur à l'homme, Charisse est, tout le long du numéro, force de proposition, et il règne finalement une certaine égalité dans le jeu de domination/abandon.

« Girl Hunt Ballet »

Ce numéro constitue le grand final du spectacle monté par les personnages et l'apogée du film, la conclusion qu'on attendait : la réconciliation entre le style populaire défendu par Tony/Astaire et le divertissement plus conceptuel représenté par Jeffrey/Buchanan. Pourtant, on reste circonspect. En effet, au vu de sa longueur, de sa tonalité jazz et sombre qui s'inspire du film de gangsters, des décors très présents et de son esthétique chorégraphique, signée Michael Kidd et éloignée de la légèreté prônée par Astaire – sauf peut-être lorsque Charisse apparaît en blonde apeurée –, ce numéro semble tirer plutôt vers le côté prétentieux que combat le film. Serait-ce là une des explications de l'accueil réservé que reçut le film à sa sortie en 1953 : les spectateurs pensaient-ils retrouver « leur » Astaire léger et sautillant comme dans Top Hat dix-huit ans plus tôt, cependant qu'on leur sert, en clôture du film, un pastiche douteux qui verse dans une modernité pas complètement assumée ? Les défenseurs de cette séquence y voient des similarités avec les numéros conclusifs de Singin' in the Rain et de An American in Paris – et puis bon... comment ne pas succomber à Cyd Charisse, irrésistible de bout en bout ?

« A Shine on Your Shoes »

Ce numéro provient d'une autre revue de Broadway, Flying Colors (1932). Il s'agit d'un moment un peu fou-fou qui se déroule dans l'univers coloré des jeux d'arcade. La chorégraphie puise dans le registre des claquettes et des rythmes syncopés. Et les paroles visent à chasser la déprime. « Quand ton moral est aussi bas que le fond d'un puits et que tu ne peux pas te sortir de cette humeur, fais quelque chose pour aller mieux et changer ton attitude : tire sur ta cravate, fais un pli à ton pantalon ; mais si tu veux vraiment te sentir bien, fais briller tes chaussures. » Et voilà l'occasion pour Tony/Astaire de mettre en mouvement un cireur de chaussures. Dans le fait que ce dernier soit afro-américain, on y voit un hommage d'Astaire aux danseurs noirs qui l'ont inspiré – Bill Robinson en premier lieu – et son envie de rendre visible une population d'artistes victime de ségrégation à l'écran, mais notre regard actuel y décèle aussi une forme de domination blanche par la différence de statut social et même par la chorégraphie qui place Astaire toujours au-dessus – c'est évident lorsqu'il est assis sur la chaise et le cireur au niveau de ses chaussures, mais même plus tard, lorsque l'action s'est éloignée de la chaise, Astaire est debout et le cireur se retrouve carrément agenouillé au sol...

« That's Entertainment »

Cette chanson écrite spécialement pour le film est devenue par la suite un classique repris par de nombreux artistes, notamment par Judy Garland en 1960. Dans The Band Wagon, elle est d'abord chantée par Jack Buchanan avec Fred Astaire, Nanette Fabray et Oscar Levant. Si la musique d'Arthur Schwartz est entraînante, ce sont surtout les paroles de Howard Dietz qui font mouche. Et on comprend pourquoi la chanson est devenu un hymne du show-biz, du spectacle, du divertissement : « Tout ce qui arrive dans la vie peut arriver dans un spectacle. Tu peux les faire rire, tu peux les faire pleurer... Le monde est une scène, la scène est un monde d'entertainment. » La reprise dans la dernière séquence par tous les artistes, y compris Cyd Charisse – doublée pour le chant par India Adams – qui vient de transmettre la gratitude et l'admiration de toute la troupe à Astaire – et lui déclarer son amour –, marque la consécration de ce dernier comme artiste et personne, et aussi le rassemblement en grande pompe du monde du spectacle qui, en dépit de ses différences, est uni pour divertir le public.

Pour préparer cet article, je me suis référé, entre autres, à l'incontournable Fred Astaire, le dandy dansant de Fanny Beuré et Jules Sandeau. D'autres éléments – passionnants – d'analyse du film, en particulier s'agissant des chorégraphies et de la personnalité de l'acteur, vous y attendent.