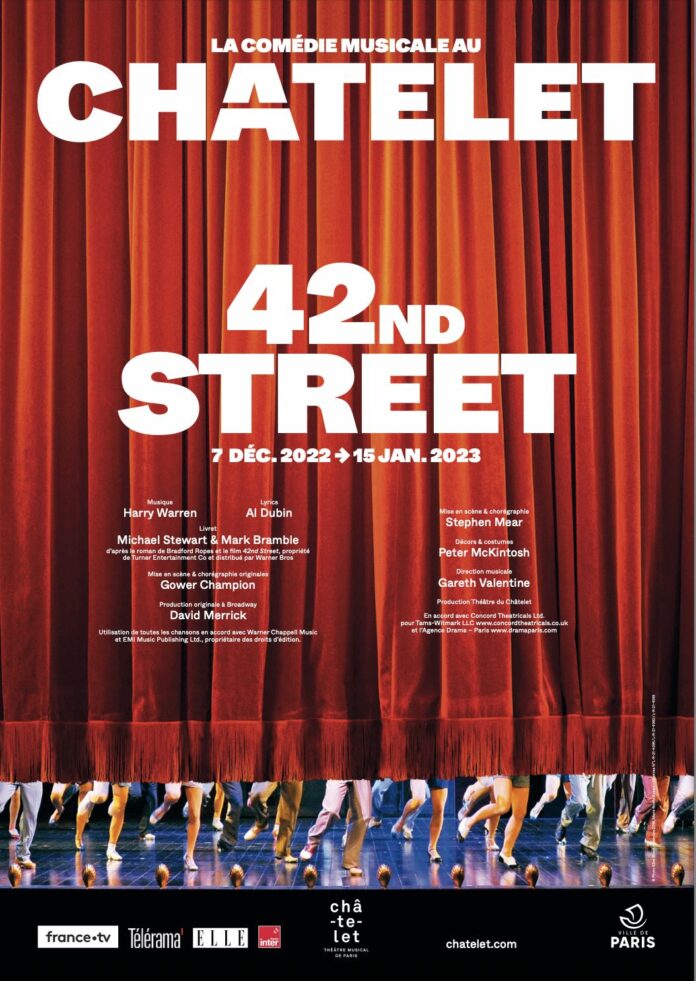

Cette production de 42nd Street est la reprise de la création made in Châtelet mise en scène et chorégraphiée par Stephen Mear (2016), dont on a déjà pu apprécier ici les chorégraphies de On the Town (2008) et de Singin’ in the Rain (2015).

Alors que Broadway a souvent servi d’inspiration à Hollywood pour des comédies musicales à grands effets, c’est un film – tout comme An American in Paris et Singin’ in the Rain – qui est à l’origine du spectacle : en l’occurrence, le mythique 42nd Street de Lloyd Bacon (1933) avec les chorégraphies de Busby Berkeley. Ce film relate les péripéties de la préparation d’une comédie musicale à travers ses différentes étapes : auditions, répétitions, première… le tout entrecoupé de scènes évoquant les mésaventures des acteurs dans leur vie « réelle ».

Il faudra attendre 1980 pour que 42nd Street passe de l’écran à la scène. Gower Champion met en scène et chorégraphie ce backstage musical (comédie des coulisses) qui décrochera le prix du « meilleur musical » et de la « meilleure chorégraphie » aux Tony Awards, et tiendra l’affiche pendant neuf ans à Broadway. La production du Châtelet est partie en tournée à Chicago.

Nos avis sur la production actuelle : Même si certains esprits chagrins regrettent la minceur d’un livret fort prévisible, tous s’accordent pour reconnaître l’excellence et l’efficacité de ce musical qui procure à tout un chacun une énergie assez folle. Certes les échos de la grande dépression sont en demi-teintes, certes cette ascension un rien contrariée, mais qui se révèlera fulgurante, de la jeune Peggy Sawyer, manque d’un je-ne-sais-quoi qui permettrait de s’attacher encore plus aux personnages. Et alors ? La magnificence de l’ensemble est de nature à contenter les plus grincheux, d’autant que cette troupe – anglo-saxonne sur scène, française dans la fosse – semble encore plus déborder d’énergie que la précédente, comme si ces mois passés à attendre, reporter, espérer, renoncer puis, de nouveau, y croire avaient aiguisé les appétits.

Spectacle de claquettes s’il en est, 42nd Street ne laisse jamais le spectateur en repos. Sans cesse sollicité par le rythme, les couleurs chatoyantes, les mélodies enlevées. C’est le spectacle qui tombe à pic pour cette fin d’année 2022. Nous y retrouvons Rachel Stanley, après son passage remarqué dans la production parisienne de Funny Girl. Emily Langham campe une Peggy Sawyer toute en fraîcheur et naïveté – sans parler de sa maîtrise des claquettes – et Jack North est juste parfait, avec son physique anguleux, sa voix puissante, en Billy Lawlor.

En résumé, foin de superlatif : de la joie par paquets à chaque représentation !

Et pour vous en convaincre encore plus, lisez donc la critique ci-dessous, parue lors de la création.

Notre avis (Stéphane Ly-Cuong, novembre 2016) : Pour son dernier musical avant une longue fermeture pour travaux, le Théâtre du Châtelet frappe fort. En proposant 42nd Street – un musical sur les coulisses de la création… d’un musical – Jean-Luc Choplin, directeur du Châtelet, ne fait pas un choix anodin : cette œuvre est une véritable déclaration d’amour à Broadway et à la comédie musicale, mais plus largement aux auteurs, aux artistes, aux techniciens, aux musiciens, à toutes les personnes, dans l’ombre ou la lumière, qui permettent à un spectacle d’exister et de faire rêver des spectateurs. Basé sur le film éponyme de 1933, 42nd Street dont l’action se situe durant la Grande Dépression, fut créé à Broadway en 1980 et était à l’époque un des rares musicals à être adapté d’une œuvre cinématographique. Jouant ouvertement la carte de la nostalgie, misant sur des numéros de claquettes à foison, 42nd Street fut un triomphe et tint l’affiche pendant près de neuf ans.

On sait que M. Choplin ne lésine jamais sur les moyens. Le Châtelet était ces dernières années une des rares maisons où l’on pouvait encore entendre des œuvres du répertoire jouées par des orchestres symphoniques (tandis qu’à Broadway, le nombre de musiciens se réduit comme une peau de chagrin). Cette dernière production n’échappe pas à la règle : un superbe orchestre (sous la baguette d’un des plus prestigieux directeurs musicaux du West End, Gareth Valentine), un vertige de costumes somptueux, un nombre conséquent d’interprètes sur scène (46), tout est fait pour que l’on en prenne plein les yeux et les oreilles. Pourtant, les yeux et les oreilles ne sont pas les premiers à être emportés. Dès l’ouverture partielle – et mythique – du rideau, c’est définitivement le cœur qui est satisfait. De la danse, du chant, de l’énergie, de la sincérité, de la fraîcheur, de la précision, de la beauté : dès la première minute, le spectacle parle directement aux amoureux de la comédie musicale. Tous les ingrédients qui font que l’on aime ce genre sont réunis, avec maestria.

Et la suite ne déçoit pas, dans les magnifiques mise en scène et chorégraphie de Stephen Mear (chorégraphe, entre autres, de Mary Poppins, ou de Singin’ in the Rain au Châtelet), la talentueuse troupe enchante, et particulièrement dans les époustouflants numéros de claquettes. Mais si les tableaux d’ensemble sont inoubliables, les rôles principaux offrent également de brillantes performances. Alexander Hanson (A Little Night Music, Stephen Ward) joue un metteur en scène charismatique, avec une présence indéniable. Ria Jones (qui reçut beaucoup d’éloges récemment en tant que stand-by de Glenn Close dans Sunset Boulevard) incarne une diva over-the-top et touchante à la fois. Dan Burton, vu au Châtelet dans Singin’ in the Rain dans le rôle de Don Lockwood, et plus récemment en Tulsa dans le Gypsy avec Imelda Staunton, fascine tant par ses qualités de danseur que par sa voix. Enfin, dans le rôle de la jeune inconnue qui devient une star : une inconnue qui deviendra peut-être une star, du moins, elle en a tous les atouts. Monique Young, véritable triple threat, joue, chante et danse à merveille.

Coup de maître, donc, pour ce dernier spectacle de l’ère Choplin. Et malgré son livret basique, 42nd Street, sous ses allures de old-fashioned-feel-good-musical, interroge gentiment sur les rapports entre l’artiste et le public. Si parfois on a l’impression aujourd’hui, de traverser nous-mêmes une grande dépression, 42nd Street est là pour nous rappeler et nous prouver que l’art sait définitivement mettre du baume aux cœurs.