Une « aventure musicale » en deux actes.

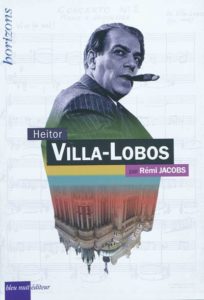

Musique et orchestrations : Heitor Villa-Lobos.

Livret de Frederick Hazlitt Brennan et Homer Curran. Paroles et adaptation de Robert Wright et George Forrest.

Pour voix de solistes, chœur et orchestre – piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, cor anglais, 2 clarinettes (en si♭), 2 clarinettes (en la), clarinette basse, saxophone alto, saxophone soprano, 2 bassons, 3 cors, 2 trompettes (en si♭), 2 trompettes (en la), 2 trombones, tuba, timpani, tam-tam, castagnettes, grosse caisse, reco reco, tambour indien, caisse claire, tambourin, caixa, hochet en bois, pio, coques de noix de coco, carillons, chocalho, cymbales, triangle, pandeira, glockenspiel, célesta, xylophone, harpe, piano, cordes.

Création le 26 juillet 1948 au Los Angeles Civic Light Opera. Commande d'Edwin Lester, son directeur. Direction musicale d'Arthur Kay. Mise en scène de Jules Dassin. Chorégraphies de Jack Cole.

Argument

En 1912, en Colombie, sur les bords du fleuve Magdalena, où la religion chrétienne côtoie le folklore païen, des Indiens durement employés dans les mines d'un général tyrannique et glouton décident de se rebeller. L'amour qui unit Maria, la cheffe du village, et Pedro, le conducteur de bus, est mis à l'épreuve de cette agitation, tandis que la cuisinière Teresa, la maîtresse du général fraîchement arrivée de Paris, n'a d'yeux que pour le collier d'émeraudes que lui a promis son amant.

Genèse

Une commande californienne

Au début des années 1940, Edwin Lester, directeur du Los Angeles Civic Light Opera – dont la programmation est orientée vers les ouvrages lyriques légers –, et Homer Curran, propriétaire du théâtre qui porte son nom et organisateur de la San Francisco Light Opera Company, ont l'idée d'adapter des musiques célèbres de grands compositeurs pour des comédies musicales plutôt exotiques qui seraient montées à Los Angeles, San Francisco et New York. Leur choix se porte sur Edvard Grieg (Peer Gynt) et, avec les paroliers et adaptateurs Robert Wright et George Forrest, produisent Song of Norway. Le spectacle est programmé à Broadway à l'été 1944 et y tient l'affiche durant 860 représentations jusqu'en 1946 (une adaptation au cinéma verra le jour en 1970) ; et ira ensuite à Londres, pour 526 représentations – c'est la première fois depuis la guerre qu'une production américaine traverse l'Atlantique. Forts de ce succès colossal et désireux d'exploiter le filon, ils cherchent, dès 1945, un nouveau titre et un nouveau compositeur.

En 1944, invité par le célèbre chef d'orchestre Leopold Stokowski (qu'on aperçoit dans le dessin animé Fantasia de Walt Disney), le compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos effectue un voyage aux États-Unis pour diriger ses œuvres. Il obtient un succès critique et même une certaine reconnaissance populaire. Son concert à l'auditorium philharmonique de Los Angeles résonne encore dans toutes les mémoires lorsque Lester et Curran demandent à Wright et Forrest, à l'instar de ce qui a été fait pour Song of Norway, de sélectionner plusieurs de ses musiques et de les adapter pour accompagner un livret qu'est en train d'imaginer Curran, et dont l'intrigue se déroule avant la Première Guerre mondiale en Colombie, sur les bords du fleuve Magdalena, au milieu de mines d'émeraudes où travaillent des Indiens tiraillés entre superstitions folkloriques et colonisation chrétienne. « L'idée, dira plus tard Robert Wright, était de construire les décors les plus chers de l'histoire de Broadway. Comme tous ceux qui avaient investi dans Song of Norway s'étaient enrichis, il n'y avait pas de limite à ce qui pouvait être fait. »

Après plusieurs journées de négociation téléphonique entre la Californie et le Brésil, Villa-Lobos donne son accord aux producteurs. La description qu'on lui fait du livret à venir – la forêt vierge, une communauté d'indigènes, un cabaret parisien aussi, des Indiens en réaction à la colonisation européenne – a tout pour lui plaire et lui inspirer des rythmes latins entraînants. De plus, l'idée de composer à la manière de Broadway l'amuse beaucoup.

Wright et Forrest, qui peuvent aussi composer de la musique par eux-mêmes, ne souhaitaient pas particulièrement écrire ce genre de musicals. Mais leur enthousiasme de musicologue a fini par prendre le dessus et, lorsque Lester finalise leur contrat pour Magdalena, ils se mettent à la tâche de façon obsessionnelle : « Nous rassemblions, étudiions, analysions, répertoriions, explorions les quelque centaines de partitions disponibles aux États-Unis... Nous passions nos après-midi et nos soirées à chanter et à jouer du Villa-Lobos, à imprégner nos yeux, nos oreilles, nos doigts, nos instincts et nos sens de ses fascinants langages. » Très organisés, en utilisant un système précis de croix (de une à cinq), ils classent dans des cahiers les différentes musiques qu'ils déchiffrent selon leur préférence, mais aussi selon l'impact qu'ils estiment qu'elles auront sur le public de leur pays. Pendant ce temps, Curran imagine les quatre personnages principaux. Et, tous ensemble, à l'hiver 1946-47, ils commencent à choisir une distribution, en piochant dans leur vivier de Song of Norway. L'histoire n'est toujours pas écrite, mais il est entendu que ce sera fait après la visite de Wright et Forrest au Brésil. L'idée de ce voyage est de rencontrer le compositeur pour recueillir d'autres partitions indisponibles aux États-Unis.

Après la fin de la guerre, le voyage par les airs est loin d'être fiable, et les différentes tentatives de Wright et Forrest d'aller au Brésil se soldent par des échecs : avions retardés, annulés, cloués au sol ou contraints de faire demi-tour... Ils finissent par renoncer à Rio et annoncent à Lester et Curran qu'ils se contenteront des très nombreuses partitions qu'ils ont rassemblées jusqu'à présent. C'est alors que Villa-Lobos leur annonce qu'il vient à New York très prochainement, accompagné de sa femme Arminda et de son pianiste-interprète José Brandão – et aussi un musicien de renom –, donnant ainsi la miraculeuse occasion à Wright et Forrest de rencontrer enfin le compositeur si célèbre dont ils doivent adapter la musique. Hormis les difficultés de trouver une langue commune pour communiquer – le français semble d'ailleurs être le moins mauvais compromis –, tout le monde se trouve être d'agréable compagnie et les relations sont extrêmement courtoises.

Contrairement aux situations précédentes avec les musiques d'Edvard Grieg pour Song of Norway et de Victor Herbert pour Gypsy Lady – un flop de 1946 passé inaperçu –, le compositeur que doivent adapter Wright et Forrest n'est pas mort. Lorsqu'ils présentent leurs cahiers à Villa-Lobos, lui expliquent leur système de croix et qu'ils se mettent au piano pour lui montrer qu'ils sont familiers de nombreuses de ses partitions, celui-ci est sincèrement impressionné, mais finit par exprimer sa confusion : quel est son rôle dans ce projet ? Ne lui a-t-on pas demandé de composer une nouvelle partition pour ce spectacle ? Et si ce n'est pas le cas, comment sa musique existante va-t-elle être utilisée ? En réalité, Villa-Lobos n'a pas saisi la portée de l'accord qu'il a signé avec Lester et Curran il y a plusieurs mois, ni du contrat qui définit le travail de Wright et Forrest ; il n'a pas non plus idée de ce qui a été fait sur la musique de Grieg pour Song of Norway. Les deux adaptateurs lui expliquent qu'ils ont superposé des thèmes mélodiques, allongé des phrases, modifié des tempos ou des harmonies pour plus d'effet dramatique, écrit des mesures intermédiaires pour faire la jonction entre des passages de nature différente, etc. Villa-Lobos n'est pas en colère ; il est fasciné et admiratif. Il est également perplexe : pourquoi Wright et Forrest dépensent-ils autant d'énergie à travailler sur la musique d'autres compositeurs au lieu d'écrire la leur ? Ils se défendent en expliquant le succès financier qu'ils ont rencontré avec Song of Norway, mais aussi la reconnaissance de musiciens prestigieux pour leur travail d'artiste. Ne sachant comment régler ce malentendu, ils l'invitent finalement à vérifier les termes de son contrat et du leur, et, sans lui mettre aucune pression, à prendre une décision.

Wright et Forrest, qui ont à peine plus de trente ans, s'attendent à ce que Villa-Lobos, compositeur de renom qui approche la soixantaine et qui n'a plus grand-chose à prouver, se retire du projet. Le lendemain, il revient chez eux, les larmes aux yeux. Il leur explique qu'il les apprécie énormément ; et qu'il s'est renseigné auprès de ses amis à propos de Song of Norway : tous ont exprimé leur admiration pour le raffinement et le bon goût dans leur adaptation des musiques de Grieg. Il est convaincu que l'aventure mérite d'être poursuivie.

Une écriture (presque) collégiale

« Mais, fait-il remarquer, Grieg est mort et je suis vivant. » Il les invite donc à collaborer : « Ne pouvons-nous pas composer cette opérette ensemble ? Utilisez vos cahiers avec les croix, jouez et chantez pour moi ce que vous voulez – et de la façon dont vous voulez vous en servir. Si j'en contrôle les droits d'utilisation, je vous cède la musique et nous la retravaillons ensemble. Sinon, j'écrirai un nouveau morceau dans le même style et que vous apprécierez encore plus. Venez, “Bobo” et “Shetty” ! Venez vous asseoir à la gauche et à la droite de Villa-Lobos. Faisons ensemble la musique de Magdalena. »

C'est ainsi que Wright et Forrest deviennent, en quelque sorte, les serviteurs d'un « dieu-compositeur », ce qui n'ôte rien à leur rôle précieux de paroliers et d'adaptateurs, ni à leur compétence à créer des chansons à partir d'autres formes musicales – atouts majeurs dans le processus de création de Magdalena, par la sélection des morceaux et le travail sur les numéros musicaux. Les partitions publiées à partir du spectacle les mentionnent comme ayant « créé la séquence des numéros musicaux et écrit les paroles ».

C'est dans leur appartement qui domine Central Park que la collaboration a lieu. Sont également présents José Brandão et Arminda, elle-même musicienne et d'une grande influence artistique sur son mari, et qui aide à la tâche en recopiant avec grand soin les partitions. Au bout de sept semaines de travail plus qu'intense et d'excellente entente, la partition est terminée, et Villa-Lobos annonce qu'elle doit être exécutée le lendemain devant son ami Olin Downes, critique musical au New York Times. Celui-ci est absolument enthousiaste, sous le charme.

Villa-Lobos retourne alors à Rio pour réaliser l'orchestration. Wright et Forrest se rendent en Californie pour présenter à Lester et Curran le travail qui a été accompli. Afin de rendre justice à la richesse et à la complexité tant harmonique que rythmique de la musique, il faut un livret capable d'englober une palette extrêmement variée d'ambiances et de situations. Lester demande alors à l'éminent auteur Frederick Hazlitt Brennan de collaborer avec Curran.

Alors que les répétitions vont commencer à Los Angeles, c'est au dernier moment que le metteur en scène est choisi. Jules Dassin (déjà le père de Joe !) a commencé sa carrière au théâtre et vient de faire des débuts prometteurs comme réalisateur de plusieurs films noirs – en 1960, il signera Jamais le dimanche et, en 1964, Topkapi – et, en 1948, il est sur le point d'être blacklisté par les maccarthystes. Il n'a aucune expérience dans le théâtre musical, mais il tombe immédiatement amoureux de la partition, et son entente artistique avec le chorégraphe Jack Cole est immédiate.

Une triste nouvelle entache les derniers préparatifs : Villa-Lobos ne pourra pas venir en Californie. Il est atteint d'un cancer en phase terminale, et les chances de survie à une opération sont faibles. Des pressions diplomatiques exercées dans les deux pays permettent finalement qu'il soit transporté à New York, où il est opéré la veille de la première... avec succès.

Un autre événement a lieu le même soir : l'annonce d'une grève du syndicat des musiciens, qui aura de fâcheuses conséquences sur l'avenir de Magdalena... Mais, pour l'heure, les esprits sont concentrés sur la première.

Création

Des débuts très prometteurs en Californie

Première le 26 juillet 1948 au Los Angeles Civic Light Opera (Philharmonic Auditorium).

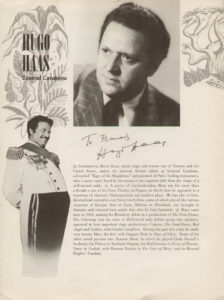

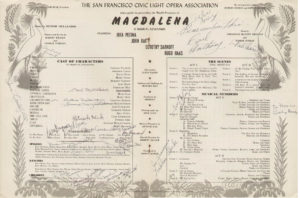

Direction musicale d'Arthur Kay. Mise en scène de Jules Dassin. Chorégraphies de Jack Cole. Décors et lumières de Howard Bay. Costumes d'Irene Sharaff. Avec Irra Petina (Teresa), Dorothy Sarnoff (Maria), John Raitt (Pedro), Hugo Haas (General Carabaña), Gerhard Pechner (Padre José), A. Garcia, Melva Niles (Solis), Henry Reese (Ramon), Ferdinand Hilt, J. Arthur, Betty Huff, Christine Matsios, Leonard Morganthaler, John Schickling, Lorraine Miller, Gene Curtsinger, Patrick Kirk, Betty Brusher et Jack Cole. Chef de chœur : Robert Zeller.

La production n'a pas hésité à réunir une impressionnante équipe d'artistes et de techniciens.

Émigrée russe, Irra Petina est une contralto de tout premier plan que le Metropolitan Opera de New York engage régulièrement depuis 1933 (Rigoletto, Lakmé, Carmen, Les Noces de Figaro...). À Broadway, elle vient d'être acclamée en Comtesse Giovanni, le personnage de diva capricieuse dans Song of Norway. En 1956, elle créera le rôle de la Vieille Dame dans le Candide de Bernstein, pour lequel elle sera nommée aux Tony Awards.

D'abord envisagée pour le rôle de Maria, Helena Bliss (Nina dans Song of Norway) doit décliner en raison d'un heureux événement à venir. Et le choix des créateurs se porte alors sur Dorothy Sarnoff. Elle a débuté à Broadway en 1942 en Rosalinda dans une version anglaise de l'opérette La Chauve-Souris de Johann Strauss. En 1945, elle a obtenu un contrat avec le New York City Opera, où elle chante des héroïnes de premier plan (Tosca, Mimì dans La Bohème, Marguerite dans Faust, Micaëla dans Carmen...). Et, en 1951, elle créera le rôle de Lady Thiang dans The King and I.

Archétype du jeune premier par son physique charmeur et sa voix irrésistible, John Raitt a acquis une grande notoriété grâce à Carousel (Broadway Critics' Award de la saison 1945-46) et la tournée nationale d'Oklahoma!. En 1954, il créera le rôle de Sid Sorokin dans The Pajama Game, qu'il reprendra face à Doris Day dans l'adaptation pour le cinéma en 1957.

Howard Bay a conçu les décors et les lumières de la reprise de Show Boat à Broadway en 1946. En 1957, il créera ceux de The Music Man ; et, dans les années 1960, il remportera deux Tony Awards.

Les costumes d'Irene Sharaff seront acclamés et récompensés dans les années 1950 et 1960 aussi bien sur scène – The King and I (1951) – qu'à l'écran – An American in Paris (Oscar 1951), West Side Story (Oscar 1961), Cleopatra (Oscar 1963), Who's Afraid of Virginia Woolf? (Oscar 1966).

Enfin, c'est Jack Cole qui a été engagé pour créer les chorégraphies. Quelques années plus tard, on l'appellera pour Kean, Something Happened on the Way to the Forum, Man of La Mancha... Au cinéma, il s'attirera des éloges en intégrant à Kismet (1954) des ballets indiens finement réglés. Et c'est à lui qu'on doit tous les pas dansés de Gentlemen Prefer Blondes (1953), à commencer par ceux de l'inoubliable numéro de Marilyn Monroe en croqueuse de bijoux, « Diamonds Are a Girls's Best Friend ».

Enfin, c'est Jack Cole qui a été engagé pour créer les chorégraphies. Quelques années plus tard, on l'appellera pour Kean, Something Happened on the Way to the Forum, Man of La Mancha... Au cinéma, il s'attirera des éloges en intégrant à Kismet (1954) des ballets indiens finement réglés. Et c'est à lui qu'on doit tous les pas dansés de Gentlemen Prefer Blondes (1953), à commencer par ceux de l'inoubliable numéro de Marilyn Monroe en croqueuse de bijoux, « Diamonds Are a Girls's Best Friend ».

À l'issue des premières à Los Angeles, les critiques sont toutes très élogieuses. Le Los Angeles Examiner loue « les mélodies envoûtantes, les rythmes enlevés et l'orchestration luxuriante de la partition [...] les danses vigoureuses et pleines d'entrain [...] la mise en scène soucieuse du détail ». « Le livret [...] se tient. [...] Les points forts de l'opérette sont les scènes qui mêlent la danse et le chant choral. Le numéro de la fête, avec la scène en flammes, les costumes écarlates et les guirlandes devant le décor chatoyant du fleuve et des montagnes, est à vous couper le souffle. » Naturellement, dans un contexte où ces représentations servent à tester la réaction du public et constituent une période de finalisation avant le grand plongeon dans Broadway, le journal souligne quelques améliorations à apporter, notamment dans la continuité des séquences du livret, mais prédit à Magdalena « une carrière longue et remarquable » et conclut : « C'est un spectacle éblouissant et, s'il peut aller à New York sans trop de coupes budgétaires, il devrait rapporter une bonne partie de la fortune qui y a été investie. »

Après Los Angeles, c'est au tour du Curran Theatre de San Francisco de présenter Magdalena à partir du 16 août 1948. Le lendemain, on lit dans le San Francisco News : « Peu importe ce qui se passera au Metropolitan Opera cette année, New York est destiné à avoir l'une des productions musicales les plus ravissantes pour les yeux et les oreilles. [...] C'est de loin le spectacle le plus raffiné jamais produit par Ed Lester [...]. À ne pas manquer. »

Après Los Angeles, c'est au tour du Curran Theatre de San Francisco de présenter Magdalena à partir du 16 août 1948. Le lendemain, on lit dans le San Francisco News : « Peu importe ce qui se passera au Metropolitan Opera cette année, New York est destiné à avoir l'une des productions musicales les plus ravissantes pour les yeux et les oreilles. [...] C'est de loin le spectacle le plus raffiné jamais produit par Ed Lester [...]. À ne pas manquer. »

C'est à l'hôpital de New York, après son opération réussie, que Villa-Lobos apprend l'accueil enthousiaste public et médiatique des représentations californiennes – il y en aura trente-cinq. Convalescent, il part séjourner dans une ferme du Connecticut et, lorsque le spectacle arrive à New York à l'automne, il est suffisamment rétabli pour assister à l'une des représentations au Ziegfeld Theatre.

Broadway : un accueil mitigé

La première new-yorkaise a lieu le 20 septembre 1948 au Ziegfeld Theatre.

La première new-yorkaise a lieu le 20 septembre 1948 au Ziegfeld Theatre.

Direction musicale d'Arthur Kay. Mise en scène de Jules Dassin. Chorégraphies de Jack Cole. Assistants à la chorégraphie : Gwen Verdon et George Martin. Décors et lumières de Howard Bay. Costumes d'Irene Sharaff. Chef de chœur : Robert Zeller. Distribution des représentations new-yorkaises, par ordre d'apparition : Gerhard Pechner (Padre José), Peter Fields (Manuel), Melva Niles (Solis), Henry Reese (Ramón), Dorothy Sarnoff (María), John Raitt (Pedro), Ferdinand Hilt (Major Blanco), Carl Milletaire (Doctor Lopez), Hugo Haas (General Carabaña) Irra Petina (Teresa), Betty Huff (Chanteuse), Christine Matsios (Cigarette Girl), John Schickling (Zoggie), Lorraine Miller (Danseuse), Irra Petina (Teresa)... [Toute la distribution sur le site IBDb.]

Le lendemain de la première, le New York Times publie une critique cinglante, décrivant « l'une des pièces musicales les plus irrésistiblement ennuyeuses de tous les temps ». Comparant son intrigue stagnante au fait de « recevoir de manière répétée des coups de marteau sur la tête toute la soirée », le chroniqueur Brooks Atkinson persiste : « Ça fait mal ! Même des mauvais musicals n'ont pas besoin d'être aussi ennuyeux que celui-ci. » Il dénonce un « retour en arrière [...] un goût pour les opérettes à l'ancienne [sans tenir compte] des réussites modernes que sont Brigadoon, Street Scene [...], Oklahoma! [...] Non seulement le livret avec ses personnages typés est archaïque, mais l'histoire est incompréhensible. La production est minutieusement démodée et la mise en scène pesante. » Faisant référence au succès remporté en Californie quelques mois plus tôt, il ironise : « Apparemment, il y a un décalage horaire entre la côte Est et la côte Ouest qui relève plus du décalage d'époques... » La musique de Villa-Lobos est beaucoup mieux accueillie : « On y trouve un joli poème méditatif sur un fleuve de la jungle et plusieurs chansons religieuses d'une beauté douloureuse [...], une agréable valse espagnole, et un piano mécanique déglingué orchestré avec humour et de manière burlesque. Détachée des paroles et du livret consternants [...], la partition pourrait être entraînante, surtout que les orchestrations sortent des sentiers battus et qu'une comédienne chevronnée comme Irra Petina sait insuffler à ses interventions éclat et verve. »

Même son de cloche pour le New York Sun qui commence par : « Villa-Lobos livre une partition impressionnante qui est chantée de manière splendide. [...] Les décors d'Howard Bay figurent toute la beauté enchevêtrée de la forêt vierge colombienne. » Avant de dénoncer « un livret maladroit et pesant » et conclure : « Malgré sa musique et son côté spectaculaire, Magdalena est d'un ennui profond. C'est pesant et prétentieux. Une pièce riche de musique mais lourdingue. »

Même son de cloche pour le New York Sun qui commence par : « Villa-Lobos livre une partition impressionnante qui est chantée de manière splendide. [...] Les décors d'Howard Bay figurent toute la beauté enchevêtrée de la forêt vierge colombienne. » Avant de dénoncer « un livret maladroit et pesant » et conclure : « Malgré sa musique et son côté spectaculaire, Magdalena est d'un ennui profond. C'est pesant et prétentieux. Une pièce riche de musique mais lourdingue. »

Pour le New York Herald Tribune, c'est « une grande opérette extravagante riche en mélodies qu'un décor de jungle sud-américaine ne parvient pas à sauver d'un ennui global ». Idem pour le Post : « La partition est sans conteste impressionnante [...] malheureusement, il y a un livret et je n'ai qu'un mot : lamentable. »

Le New York Journal n'est pas du même avis et prend de la hauteur : « C'est une œuvre flamboyante, dérangeante et imaginative qui ne répond pas aux critères habituels. [...] Ce n'est pas un musical comme Annie Get Your Gun, où on peut s'asseoir, se détendre [...]. Avec Magdalena, il faut s'impliquer, écouter attentivement ; mais on en est récompensé. »

Pour Louis Biancolli du New York World-Telegram, c'est « la plus belle chose à voir depuis bien des saisons ». C'est un des seuls journaux à apprécier le livret : « Il y a de la richesse dans l'histoire de ce nouveau musical, et la trame a plus de sens qu'il n'y paraît en surface de sa représentation mélodramatique. » William Hawkins, du même journal, a tout aimé : le talent comique d'Irra Petina, la clarté de la voix de Dorothy Sarnaff, l'aisance vocale de John Raitt et son jeu naturel, les prouesses d'Hugo Haas dans les scènes de farce mais aussi sa dignité, le génie d'Irene Sharaff à assembler harmonieusement des centaines de nuances, le style sauvage des danses imaginées par Jack Cole, les décors luxuriants d'Howard Bay, et même l'habileté de Jules Dassin à étoffer, à moduler la trame tout au long du spectacle.

Le critique du New York Journal est enthousiaste : « Magdalena est comme un baiser de soleil envoyé de la côte Ouest à la côte Est... et une magnifique offrande d'une Amérique à une autre. Nous autres, les États-Unis avons aujourd'hui une dette envers Senhor Villa-Lobos, premier compositeur du Brésil. »

La célèbre et toute-puissante actrice-productrice Mary Pickford, s'exprime avec la même conscience nationale dans un pli adressé le 23 septembre 1948 à Son Excellence l'ambassadeur du Brésil à Washington. « Nous étions ravis, enchantés et profondément touchés par la pure beauté de la musique, les voix, les ballets, la philosophie et le message spirituel transmis par Magdalena du compositeur brésilien. Il fait honneur à son pays, il est une offrande au monde de l'art. Nous le saluons et félicitons le Brésil !»

Un rendez-vous manqué

Lors de sa création, Magdalena est, dit-on, la production la plus coûteuse de l'histoire de Broadway : entre 250 000 et 300 000, disent Wright et Forrest, voire 400 000 dollars selon d'autres sources – contre 110 000 pour Song of Norway. Et les coûts d'exploitation sont élevés.

Les choses continuent de prendre une mauvaise tournure : la captation prévue ne peut avoir lieu. La seconde vague du « Petrillo ban », annoncée à l'été 1948, se prolonge et va sévir jusqu'à la fin de l'année. Avec la mise sur le marché du disque au format 33 tours, les radios ont progressivement arrêté de diffuser de la musique captée en direct ou en studio, et les musiciens, craignant que cette nouvelle technologie ne les privent de leur travail, refusent de participer à des enregistrements.

Au fur et à mesure des représentations, la fréquentation diminue, et le spectacle s'arrête après quatre-vingt-huit représentations seulement. L'absence de trace sonore – le fameux « original cast album » – empêche toute publicité et réduit tout espoir de retour sur investissement ou de reprise dans un futur proche. La dernière a lieu le 4 décembre 1948.

Des années plus tard, Villa-Lobos portera un regard amer sur cette expérience. Même si sa musique – contrairement au livret et aux paroles – est largement considérée comme l'un des atouts du spectacle, il accepte mal qu'elle ait subi des transformations. L'ethnomusicologue Thomas George Caracas Garcia fait remarquer que Wright et Forrest ont assuré à Villa-Lobos que « chaque note de la partition est d'origine et exactement comme [il] l'a écrite », mais, du fait que la partition a été écrite en l'absence de livret précis et de paroles – elle mentionnait tout au plus quand les personnages devaient chanter –, il est inévitable qu'elle a été adaptée pour s'ajuster au texte. Garcia note également que des dizaines de pages d'interludes orchestraux ont été omises dans la partition du spectacle, mais pense que c'est le compositeur lui-même qui a procédé à la modification...

Des années plus tard, Villa-Lobos portera un regard amer sur cette expérience. Même si sa musique – contrairement au livret et aux paroles – est largement considérée comme l'un des atouts du spectacle, il accepte mal qu'elle ait subi des transformations. L'ethnomusicologue Thomas George Caracas Garcia fait remarquer que Wright et Forrest ont assuré à Villa-Lobos que « chaque note de la partition est d'origine et exactement comme [il] l'a écrite », mais, du fait que la partition a été écrite en l'absence de livret précis et de paroles – elle mentionnait tout au plus quand les personnages devaient chanter –, il est inévitable qu'elle a été adaptée pour s'ajuster au texte. Garcia note également que des dizaines de pages d'interludes orchestraux ont été omises dans la partition du spectacle, mais pense que c'est le compositeur lui-même qui a procédé à la modification...

Villa-Lobos est déçu par tout le système de Broadway. C'est Ralph Gustafson qui le rapportera plus tard dans ses Mémoires, Villa-Lobos and the Man-Eating Flower : « Ceux qui n'auraient pas dû ont coupé et abîmé [ma] partition. Le directeur musical était un imbécile... Il y avait des fleurs dans une scène qui coûtaient 5 000 dollars... Maintenant j'en ai fini avec Magdalena. » Sa collaboration avec Wright et Forrest a-t-elle été sincère ? Le malentendu sur leurs contrats a-t-il persisté ? Ou bien sa perception de toute cette aventure s'est-elle assombrie avec le temps, avec sa maladie qui l'emporte ? Quoi qu'il en soit, les derniers mots de Villa-Lobos à Wright et Forrest, en 1956, trois ans avant sa mort, seront : « Faites que ma musique de Magdalena soit entendue, partout, par n'importe quel moyen. Il se peut que certains ne l'aiment pas – mais la plupart l'aimeront. Rappelez-vous : je ne fais pas confiance aux critiques – seulement aux publics. »

Villa-Lobos est déçu par tout le système de Broadway. C'est Ralph Gustafson qui le rapportera plus tard dans ses Mémoires, Villa-Lobos and the Man-Eating Flower : « Ceux qui n'auraient pas dû ont coupé et abîmé [ma] partition. Le directeur musical était un imbécile... Il y avait des fleurs dans une scène qui coûtaient 5 000 dollars... Maintenant j'en ai fini avec Magdalena. » Sa collaboration avec Wright et Forrest a-t-elle été sincère ? Le malentendu sur leurs contrats a-t-il persisté ? Ou bien sa perception de toute cette aventure s'est-elle assombrie avec le temps, avec sa maladie qui l'emporte ? Quoi qu'il en soit, les derniers mots de Villa-Lobos à Wright et Forrest, en 1956, trois ans avant sa mort, seront : « Faites que ma musique de Magdalena soit entendue, partout, par n'importe quel moyen. Il se peut que certains ne l'aiment pas – mais la plupart l'aimeront. Rappelez-vous : je ne fais pas confiance aux critiques – seulement aux publics. »

Une renaissance tardive mais marquante

Il faut attendre le 24 novembre 1987 pour que Magdalena ait à nouveau les faveurs d'un écrin de qualité. C'est à l'occasion du centenaire de la naissance du compositeur qu'une version de concert – car c'est avant tout la musique de Villa-Lobos que l'on veut faire connaître – est donnée au Alice Tully Hall (Lincoln Center, New York) sous la baguette du jeune chef Evans Haile, à l'origine du projet. Les dialogues sont remplacés par un narrateur. Et la distribution réunie pour cet événement est superlative : George Rose (General Carabaña), Judy Kaye (Teresa) – dont un de ses albums, Rare Songs, enregistré l'année précédente, incluait un pot-pourri de chansons extraites de Magdalena –, Faith Esham (Maria), Kevin Gray (Pedro) et même John Raitt – le Pedro de la création – (le Vieil Homme) [voir plus de détails dans la section Discographie]. [L'annonce dans le New York Times du 19 novembre 1987.]

Les paroliers-adaptateurs Robert Wright et George Forrest sont présents. Tous les billets sont vendus et le magazine Theaterweek rendra compte d'un public ému applaudissant longuement les artistes au moment des saluts.

Pourtant, le lendemain, l'avis de Donal Henahan dans le New York Times est toujours aussi sévère que celui de son prédécesseur en 1948 : « Passer au crible les détritus de l'histoire avec l'espoir de découvrir des chefs-d'œuvre négligés est une activité à laquelle seuls les optimistes de naissance ont besoin de s'adonner. Le taux de succès varie assurément de faible à nul. Toutefois, l'espoir, si maigre soit-il, de mettre au jour un vieil ouvrage qui le mérite est suffisant pour réunir tout un groupe d'archéologues musiciens. [...] Magdalena aurait pu devenir quelque chose d'extraordinaire, une opérette folk aux côtés de Porgy and Bess. Ce qu'il en résulta fut, d'après ce qu'il ressort de cette version de concert, une œuvre à peine plus intéressante que la plupart des produits de Broadway de l'époque et, aujourd'hui, difficile à prendre au sérieux, si ce n'est comme une curiosité. Villa-Lobos a, semble-t-il, essayé de créer l'exotisme et les couleurs de surface qu'il pensait que Broadway voulait, plutôt que d'écrire la musique plus substantielle qu'un compositeur de sa stature aurait pu offrir. [...] John Raitt, l'un des membres de la distribution originale, a chanté la complainte de l'Ancien de la tribu d'une voix, sinon justement de vieillard, du moins trémulante. [...] George Rose et Judy Kay ont fait ce qu'ils ont pu. Melle Kay a offert à la soirée une tranche de frisson avec sa “Pièce de Résistance”, un numéro d'opérette efficace qui trouverait sans difficulté sa place dans le Candide de Leonard Bernstein. Faith Esham, consignée au rôle épouvantablement mielleux de Maria, nous a fait dresser les oreilles par ses aigus tonifiants. Charles Damsel, un comédien solide et un baryton au timbre opératique, a fait bonne impression en Padre José. Kevin Gray, dans le rôle du rebelle Pedro, a essayé d'exprimer sa passion de macho en mugissant dans son micro et en adoptant des accents pseudo-hispaniques qui ont rendu ses problèmes incompréhensibles. Les autres de la distribution ont tout donné pour une cause perdue. » Il conclut : « Dans l'ensemble, c'est un vaillant effort, mais il est vraisemblable que Magdalena retrouvera sa place sur une étagère du magasin des vieilles curiosités. »

En décembre de la même année, le même Donal Henahan, à l'occasion d'un article plus général à propos du plaisir et de l'utilité des reprises de spectacles, revient sur cette résurrection : « Magdalena était un mystère encore plus enfoui avant sa reprise en version de concert au Alice Tully Hall. Tous ceux qui sont familiers de la carrière du plus célèbre compositeur brésilien savaient, même seulement au détour d'une note de bas de page dans sa biographie, qu'il écrivit en 1948 la partition d'une fastueuse comédie musicale pour Broadway. [...] En fin de compte, lors de ce concert, Magdalena a fait l'effet d'une musique honorable d'un spectacle mineur. Et pourtant, quel admirateur de Villa-Lobos l'aurait manqué ? Les reprises, réussies ou non, ont un noyau de légitimité. [...] On peut retirer profit et plaisir de redécouvertes [...], y compris d'une note de bas de page comme Magdalena. »

L'année suivante, en 1988, un enregistrement est enfin réalisé dans les studios de la RCA, avec le même quatuor de protagonistes. Le CD est commercialisé par CBS (devenu Sony) en 1989 (voir plus de détails dans la section Discographie). Cette fois-ci, même le New York Times, mais sous la plume de Richard Traubner, est nettement plus positif : « [...] cette luxuriante et ambitieuse opérette folk de 1948 tint à peine trois mois l'affiche du Ziegfeld Theatre dans une production somptueuse, mais sa partition obsédante a toute sa place dans un enregistrement pour la postérité. [...] cette œuvre est si différente des musicals habituels des années 1940 qu'elle ne peut qu'intriguer. Judy Kaye se détache d'une distribution qui mêle des noms de l'opéra et de Broadway, et Evans Haile semble être chez lui dans cette forêt pluvieuse d'orchestrations humides et tropicales mais charmantes. »

L'année suivante, en 1988, un enregistrement est enfin réalisé dans les studios de la RCA, avec le même quatuor de protagonistes. Le CD est commercialisé par CBS (devenu Sony) en 1989 (voir plus de détails dans la section Discographie). Cette fois-ci, même le New York Times, mais sous la plume de Richard Traubner, est nettement plus positif : « [...] cette luxuriante et ambitieuse opérette folk de 1948 tint à peine trois mois l'affiche du Ziegfeld Theatre dans une production somptueuse, mais sa partition obsédante a toute sa place dans un enregistrement pour la postérité. [...] cette œuvre est si différente des musicals habituels des années 1940 qu'elle ne peut qu'intriguer. Judy Kaye se détache d'une distribution qui mêle des noms de l'opéra et de Broadway, et Evans Haile semble être chez lui dans cette forêt pluvieuse d'orchestrations humides et tropicales mais charmantes. »

Vers un regain d'intérêt ?

L'enregistrement sonore permet de faire connaître Magdalena à un plus large public, y compris de producteurs. Des structures scolaires s'en emparent auss : en France, il est même fait mention par Renaud Machart dans Le Monde de représentations à la fin des années 1990 dans la région de Montpellier.

En 1992, à l'université de Wooster (Ohio), la compagnie Ohio Light Opera, qui milite en faveur d'un répertoire hors des sentiers battus, monte Magdalena pour la 14e édition de son festival, et remporte un succès certain. Les conditions du Freedlander Theater ne sont évidemment pas celles d'un théâtre new-yorkais, mais Robert Finn, dans le numéro d'Opera News paru le 5 décembre 1992, qualifie le spectacle de « fascinant ». Il loue « le mélange mélodieux de couleur locale, de numéros enlevés et d'émotion presque religieuse, merveilleusement enrichi par l'orchestration imaginative de Villa-Lobos ».

En 1996, Evans Haile, toujours lui, repart en croisade pour diriger l'œuvre au festival d'opéra de Ballarat (Australie), sur la scène du Her Majesty's Theatre. Ewart Shaw, critique d'opéra à l'Adelaide Advertiser, s'interroge : « Pourquoi un producteur voudrait faire composer à Heitor Villa-Lobos une comédie musicale à partir d'une intrigue qui aurait tellement réjoui Offenbach ? » Sa curiosité semble satisfaite : « Cet ouvrage contient beaucoup de belle musique, un intéressant ensemble de personnages, plusieurs occasions de grands moments de théâtre. »

En 1997, avec le soutien du musée Villa-Lobos à Rio de Janeiro, l'idée est lancée d'une vaste production, mais la banque qui assure le mécénat est rachetée, et le projet est avorté.

On mentionne des reprises en Allemagne et à Los Angeles en 1999, et dans l'Oregon en 2000. En 2003, le festival d'opéra Amazonas à Manaus (Brésil) présente l'œuvre en version semi-scénique pour trois soirs. En août 2010, une version de concert est donnée au Theatro Municipal de Rio de Janeiro – c'est la première de Magdalena dans la ville où est né et décédé Villa-Lobos.

En France, pays aimé du compositeur – il vécut à Paris dans les années 1920, puis y est régulièrement revenu après la guerre –, il faut attendre mai 2010 pour découvrir l'œuvre dans des conditions professionnelles, grâce au Théâtre du Châtelet (direction : Jean-Luc Choplin) qui la met à l'affiche pour (seulement) cinq dates dans une production scénique de grande qualité. Celle-ci s'inscrit, quoique tardivement et discrètement, dans le cadre du cinquantenaire de la mort du compositeur, en 2009, qui se traduit par une série de manifestations en collaboration avec les services culturels de l'ambassade du Brésil. Cette production est reprise au Theatro Municipal de São Paulo en 2013.

Le 10 janvier 2020, le Conservatoire national supérieure de musique et de danse de Paris organise une journée d'étude autour de Villa-Lobos. Une session d'une demi-heure par le musicologue Rémi Jacobs est intitulée « Autour de Magdalena et Yerma, deux ouvrages lyriques de Villa-Lobos ». Extrait du texte de présentation : « Obéissant à la mode des “musicals” américains, Magdalena offre le spectacle bariolé d’un exotisme amérindien mêlé de parisianisme Belle Époque. Villa-Lobos y a réutilisé des thèmes favoris d’œuvres antérieures. »

Le 10 janvier 2020, le Conservatoire national supérieure de musique et de danse de Paris organise une journée d'étude autour de Villa-Lobos. Une session d'une demi-heure par le musicologue Rémi Jacobs est intitulée « Autour de Magdalena et Yerma, deux ouvrages lyriques de Villa-Lobos ». Extrait du texte de présentation : « Obéissant à la mode des “musicals” américains, Magdalena offre le spectacle bariolé d’un exotisme amérindien mêlé de parisianisme Belle Époque. Villa-Lobos y a réutilisé des thèmes favoris d’œuvres antérieures. »

Argument détaillé

Argument détaillé

Acte I, scène 1

En 1912, avant que la guerre et la révolution ne précipitent le monde et l'ordre social sens dessus dessous, en Colombie, vers la source du fleuve Magdalena, dans la profonde jungle amazonienne. Coulant vers le nord depuis les Andes enneigées jusqu'aux chaudes eaux de la mer des Caraïbes, le Magdalena touche chaque âme qui s'aventure sur ses rives.

Devant le modeste sanctuaire de la Madone des miracles, des Indiens Muzos moulent du maïs, tissent, jouent à un genre de badminton, le peteca, et portent des offrandes, tandis que le père José surveille la sérénité des alentours (« The Jungle Chapel » / « Women Weaving » / « Peteca! » / « The Seed of God »). Une dernière offrande consiste en une sculpture primitive de l'oiseau-présage (« The Omen Bird, Teru »). Vestige des temps païens, le Teru est un oiseau de bon augure sur le site des mines d'émeraude. Maria, la jolie cheffe des Muzos, est aussi la plus loyale des Indiens convertis par le père José. Elle est amoureuse de Pedro, un jeune rebelle Muzo, chauffeur de l'unique autobus, qui se moque de la religion et qui résiste à toute tentative de conversion. Le père José informe Maria qu'il doit effectuer un voyage de plusieurs semaines pour aller visiter les missions en aval du fleuve. Il lui confie la responsabilité de la communauté pendant son absence ; elle jure sur sa vie de veiller sur la chapelle et la Madone.

Le klaxon sonore, le moteur pétaradant, le radiateur crachant des vapeurs, vieux mais vaillant, le bus de Pedro fait une entrée chaotique dans la cour de la chapelle. Acclamé par les enfants, Pedro défend sa gasolina contre les attaques de passagers en colère (« My Bus and I »). Le major Blanco, l'aide de camp qui gère le domaine du général Carabaña pendant le séjour très prolongé de son patron à l'étranger, s'en prend à Maria : pourquoi ses Muzos ont-ils cessé le travail dans les mines d'émeraude du général ? Face aux réponses peu convaincantes de Maria, Blanco annonce son départ pour Paris afin d'alerter le général de la situation. Seul avec Maria, Pedro ravive le souvenir chaleureux du temps où ils étaient enfants. Il lui offre une pierre précieuse brillante qu'ils trouvèrent ensemble lorsqu'ils étaient plus jeunes (« The Emerald »).

Acte I, scène 2

Acte I, scène 2

Paris, deux semaines plus tard, le café Little Black Mouse de Mme Teresa.

Derrière des apparences de convenances et de gastronomie, le Little Black Mouse (La Petite Souris noire) est un établissement où l'on mange bien mais où l'on pense peu. Parmi un fou mélange de vins, de serveur, d'amuseurs et d'habitués, se trouvent Zoggie, l'astrologue personnel de Mme Teresa, et le « bon ami » de celle-ci , Don Alfredo Cortez de Carabaña, un inquiétant et obèse bon vivant colombien qui se prend pour un gourmet (« The Civilized People »).

Le général Carabaña goûte du vin et liste les noms et les crus de toute une série de champagnes de qualité. Lestement, Mme Teresa fait une entrée grandiose pour servir au général un dessert prestigieux, les fameuses crêpes suzette flambées à la Teresa, tout en chantant sa conception de la vie, de l'amour et des hommes (« Food for Thought »).

Arrive le major Blanco, porteur d'une nouvelle épineuse de Colombie : la grève dans les mines d'émeraude du général Carabaña. Encouragé par Blanco et Zoggie, Carabaña supplie Teresa de l'accompagner en Colombie (« Come to Colombia »). Teresa objecte, peu désireuse de quitter Paris, mais Zoggie lui rappelle l'importance astrologique des émeraudes dans son avenir. Le général promet de lui offrir le collier d'émeraudes des Carabaña, de cent pierres parfaites ! Teresa accepte (« Plan It by the Planets ») et prend congé de son cher établissement (« Bon Soir, Paris »). Tout le monde autour d'elle lui souhaite bon voyage (« Travel, Travel, Travel »).

Acte I, scène 3

Deux semaines plus tard, au port du fleuve en Colombie, les Indiens attendent l'arrivée du général Carabaña et de sa suite. Le Vieil Homme chante une ode au fleuve éternel et majestueux (« Magdalena »), tandis que, sur le perron, Pedro insère des pièces dans un piano mécanique délabré au son métallique et désaccordé qui s'arrête et repart sans cesse. De jeunes extravertis dansent ou, lorsque le son disparaît, secouent l'instrument dans tous les sens jusqu'à ce qu'il fonctionne à nouveau (« The Broken Pianolita »). Imperturbable, le Vieil Homme sage continue son chant.

Pour accueillir et adoucir le général Carabaña, Maria et ses Muzos organisent une fête, véritable effusion de respect envers leur patron souvent absent. Un ancien de la tribu conduit un cortège d'hommes portant la Madone des miracles, et tous entonnent la chanson du fleuve (« River Song ») afin de rendre le général sensible à la souffrance de ses employés. Tandis que la célébration menée par Maria bat son plein, Pedro fait irruption au volant de son bus rempli d'Indiens ivres de la tribu païenne des Chivors ; il est en colère, il n'en revient pas de voir tant de naïveté chez Maria (« Pedro Wrecks the Festival »). Furieuse, Maria saisit un fouet et l'utilise contre Pedro. Ravi, Pedro invite les Chivors à continuer de semer la zizanie jusqu'au comble du chaos.

Plus tard dans la soirée, tandis qu'elle veille sur le sanctuaire de la Madone, Maria reçoit la visite de Pedro, assagi et contrit (« Guarding the Shrine of the Madonna »). Elle accepte ses excuses et lui rappelle un incident semblable durant leur enfance. Pedro, ému par la vulnérabilité de Maria, s'enflamme de passion (« The Forbidden Orchid »). Au son d'un signal convenu, Pedro emmène Maria dans la jungle. Il était prêt à faire voler la statue de la Madone, mais par amour pour elle, il a demandé aux Chivors de ne pas intervenir. Pourtant, au cours d'une danse de peur et de frénésie (« The Theft »), les Chivors contreviennent à ses ordres, pénètrent dans le sanctuaire et volent la statue de la Madone.

Acte II, scène 1

Encore plus tard dans la nuit, dans une clairière de la jungle, autour d'un grand arbre Mora, le clair de lune est si brillant que les oiseaux qui y nichent le confondent avec l'éclat du soleil et accueillent l'aube en chantant. Pedro et Maria rejoignent les Muzos pour rendre hommage à l'arbre chantant (« The Singing Tree »). Pedro déclare son amour à Maria : il veut se marier avec elle dès le retour du père José. Le bruit court alors que la Madone a disparu du sanctuaire, qu'elle a été volée. Maria s'aperçoit qu'elle a été trahie. Tombant à genoux, elle demande pardon au Ciel, tandis que Pedro cherche à justifier ses actions (« Lost »).

La publication d'un décret du général Carabaña interdisant les rassemblements tant que la grève n'est pas levée, donne l'occasion à Pedro de convaincre les Indiens des deux tribus de s'unir et de se rebeller ensemble pour leur liberté (« Freedom! »).

Acte II, scène 2

Dans son hacienda, le général donne un bal pour fêter son retour (« A Spanish Waltz »). Teresa lui prépare un banquet sans précédent de splendeur, tandis que son médecin lui conseille de modérer son appétit, car une indigestion pourrait lui être fatale. Elle apprend par hasard que le général a prévu d'épouser Maria pour calmer la rébellion et mettre fin à la grève. Puis elle le surprend en train de donner l'ordre de dynamiter le bus de Pedro et de – le coup de grâce ! – proposer à Maria le collier aux cent émeraudes.

Teresa ourdit sa revanche : elle gavera le général d'une débauche de plats somptueux (« Pièce de Résistance »). Celui-ci ne résiste pas ; son cœur souffrant lâche ; il meurt attablé, étouffé. Elle en profite pour dérober le collier d'émeraudes et sort triomphante.

Acte II, scène 3

Découragée par la tournure des événements, Maria s'est jointe à la rébellion, a annoncé sa rupture à Pedro et se réfugie dans sa foi. Elle raconte au compatissant père José tout ce qui est arrivé en son absence. On entend une explosion : le bus de Pedro, dynamité, est retrouvé accidenté au pied d'une falaise, mais le jeune homme a disparu. Maria se rappelle son amour pour Pedro (« The Emerald Again »). Tous sont réunis au sanctuaire et prient.

On entend le chant des Muzos et, tandis que les premiers rayons du soleil percent, on voit des porteurs d'offrandes s'approcher. Soudain, Pedro apparaît, la statue dans ses bras. Maria y voit un miracle de la Madone dont l'effigie est désormais à l'abri dans le sanctuaire. Le père José retrouve ses fidèles, et Pedro finit par se ranger à la vision de Maria. La chapelle de la jungle résonne du tintinnabulement des cloches et des cris joyeux d'enfants (« The Seed of God »).

[Traduction libre du texte d'Evans Haile inclus dans le CD commercialisé par CBS et enrichie de l'histoire telle que contée par Marcel Quillévéré dans son émission « Carrefour des Amériques » diffusée sur France Musique le 25 juillet 2019, qui était essentiellement consacrée à Magdalena et comprenait de larges extraits de l'enregistrement intégral paru chez CBS.]

Analyse

Un objet musical non identifié

Le lendemain de la première à Broadway, le New York Journal écrivait : « Magdalena n'est ni une opérette, ni une comédie musicale, ni un spectacle chanté-dansé. C'est tantôt du grand opéra, tantôt du ballet. » Le New York Sun pensait plutôt que c'était « en partie un opéra, en partie une opérette, en partie une comédie musicale, en partie une pièce musicale folklorique ». On pourrait même ajouter « en partie un oratorio », étant donné la présence de pages chorales à caractère religieux. Ou parler de « revue », au vu de l'importance des chorégraphies et du caractère assez artificiel dans la succession des numéros.

Plutôt que de trancher, le sous-titre de l'œuvre – une aventure musicale – résume l'intention des créateurs : une plongée dans l'inconnu, une exploration, un voyage, un rêve. Evans Haile, le chef d'orchestre à l'origine du seul enregistrement disponible aujourd'hui parlait de d'« authentique œuvre à la croisée des cultures ».

Plutôt que de trancher, le sous-titre de l'œuvre – une aventure musicale – résume l'intention des créateurs : une plongée dans l'inconnu, une exploration, un voyage, un rêve. Evans Haile, le chef d'orchestre à l'origine du seul enregistrement disponible aujourd'hui parlait de d'« authentique œuvre à la croisée des cultures ».

L'aspect hybride de Magdalena, entre le style léger de l'âge d'or de Broadway et la convention de l'opéra, ne fait aucun doute. D'ailleurs, vocalement, à cette époque-là, les artistes lyriques – c'est flagrant pour la distribution de la création – connaissaient aussi bien Richard Rodgers que Verdi ! Et, dans l'histoire plus récente du théâtre musical, une œuvre comme Sweeney Todd (1979) de Stephen Sondheim, continue de soulever la même question de classification. De façon assez ironique, elle se posa lors de la grève des musiciens de Broadway qui empêcha la captation du spectacle : les producteurs, souhaitant à tout prix que l'enregistrement ait lieu, arguèrent qu'il s'agissait d'un opéra et que l'œuvre n'était donc pas concernée par le mouvement ; après délibération, le syndicat trancha : « Puisque que le spectacle se joue dans un théâtre légitime [régi par les règles du syndicat de Broadway, N.D.L.R.], c'est une comédie musicale. »

Au cœur de la question du genre se trouve celle du style musical. La partition de Villa-Lobos n'a pas grand-chose à voir avec celles des compositeurs états-uniens célébrés à l'époque. On pourrait dire simplement qu'elle n'est pas dans le style de Broadway. Pourtant, elle ne manque ni de légèreté, ni de rythme, ni d'éclat, ni de mélodies faciles à retenir. Et, pour le plus grand plaisir du public, elle contient plusieurs showstoppers, ces numéros destinés à être applaudis au risque d'interrompre le déroulé du spectacle. En réalité, ce qui est vraiment original, c'est l'exubérance sonore du folklore sud-américain qui plane sur l'ensemble des numéros. Toute la « brésilianité » du compositeur anime les numéros dansés comme un jour de carnaval à Rio. La valse des adieux de Teresa à son Paris est teintée de saudade. La chanson de Pedro à la gloire de son autobus est doublée d'une comptine entonnée par le chœur d'enfants qui a bercé la jeunesse du compositeur. L'entrée fracassante de Teresa ne lésine ni sur les castagnettes ni sur les effets de zapateado. Et l'orchestre comprend une section de plus d'une dizaine de percussions brésiliennes.

Un autre élément marquant dans la partition est la scène du « Broken Pianolita », dans laquelle les rythmes saccadés, marqués et frénétiques du piano mécanique déglingué surgissent pour interrompre ou se superposer au chant du Vieil Homme – une ode à la splendeur séculaire du fleuve sur la mélodie d'un chant de bateliers de la région de Bahia, adapté par Villa-Lobos, dont la majesté n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de « Ol' Man River » dans Show Boat (1927). Cette explosion de rythmes primitifs a beaucoup marqué Leonard Bernstein, venu assister au spectacle, qui s'en souviendra en composant West Side Story et Candide. Il aime beaucoup Magdalena et, comme les critiques et les musiciens, il est très impressionné par cette scène au bord du fleuve. Il a revendiqué ce modeste héritage dans plusieurs scènes de West Side Story, notamment le « Prologue », où l'on retrouve ce type de rupture musicale.

Un autre élément marquant dans la partition est la scène du « Broken Pianolita », dans laquelle les rythmes saccadés, marqués et frénétiques du piano mécanique déglingué surgissent pour interrompre ou se superposer au chant du Vieil Homme – une ode à la splendeur séculaire du fleuve sur la mélodie d'un chant de bateliers de la région de Bahia, adapté par Villa-Lobos, dont la majesté n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de « Ol' Man River » dans Show Boat (1927). Cette explosion de rythmes primitifs a beaucoup marqué Leonard Bernstein, venu assister au spectacle, qui s'en souviendra en composant West Side Story et Candide. Il aime beaucoup Magdalena et, comme les critiques et les musiciens, il est très impressionné par cette scène au bord du fleuve. Il a revendiqué ce modeste héritage dans plusieurs scènes de West Side Story, notamment le « Prologue », où l'on retrouve ce type de rupture musicale.

Villa-Lobos a indubitablement écrit une musique trop savante, trop d'avant-garde pour le Broadway des années d'après-guerre – Richard Rodgers lui-même confia en 1965 à Wright et Forrest que Magdalena avait vingt-cinq ans d'avance. Le public et la critique de 1948 auront probablement été plus admiratifs que vraiment touchés par la complexité de l'orchestration, des rythmes et des polyphonies vocales de la partition.

Un livret déroutant

« Lourd, maladroit, confus, prétentieux, lamentable... » Les critiques ont été nombreuses à se déchaîner sur les faiblesses d'un livret des plus curieux. Honnêtement... on a vu bien pire, mais ce serait mentir que de dire que la qualité du livret est au niveau de celle de la musique ! Le Time paru le 4 octobre 1948 ironisait : « La seule chose qui est plus incompréhensible que l'intrigue, c'est l'idée même que quelqu'un soit capable de la suivre. »

Sur le papier, il est formellement dans les clous par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir à Broadway : une histoire d'amour sérieuse mais pas si simple entre les deux jeunes premiers, des amis d'enfance ; en parallèle, un autre couple – bouffe celui-là – dont les turpitudes et les extravagances sont censées provoquer le rire et détendre l'atmosphère ; et des dialogues parlés qui encadrent les numéros musicaux. Mais il est vrai que d'autres sujets, plus inattendus, viennent troubler l'ensemble : l'esclavagisme, les revendications sociales, le catholicisme et son prosélytisme. Sans parler de la gloutonnerie morbide d'un tyran militaire !

L'année de l'intrigue, 1912, est volontairement celle d'un début de siècle insouciant, empreint d'une liberté joyeuse. En même temps, les actions du livret n'appellent pas une temporalité très définie, et elles pourraient avoir lieu à une époque plus actuelle. Le général Carabaña n'est d'ailleurs pas sans rappeler les dictateurs sud-américains existants qui, loin de leurs mines d'or qui les enrichissent, passent une grande partie de leur temps à mener la grande vie en Europe.

Les lieux et les personnages choisis par le librettiste – une jungle luxuriante, des Indiens, le bord d'un fleuve, les habitués d'un cabaret parisien – sont tout indiqués à la création de splendides décors, de costumes aux couleurs chatoyantes et de chorégraphies enlevées, dans un style primitif ou raffiné façon Belle Époque.

Pour ce qui est du sous-texte, les choses sont plus confuses. Les conflits de religions, la dignité des peuples amérindiens, la lutte contre l'oppression, sont autant de thèmes qui ne laissaient pas indifférent le compositeur brésilien mais qui sont traités ici de manière tragi-comique : réconciliation amoureuse après un attentat et le pillage d'un sanctuaire, assassinat par gavage... En miroir, se dégage le rêve d'un monde apaisé au sein d'une nature luxuriante qui mérite d'être traitée avec un respect ancestral, et Jean-Luc Choplin, directeur du Châtelet lors de la production de 2010, n'avait pas tort de qualifier Magdalena de « comédie musicale écologique avant l’heure ». Mais d'autres peuvent y voir un message plutôt niais dans la lignée du mythe du « bon sauvage » et trouver que South Pacific (1949) ou Show Boat (1927) abordent avec plus d'émotion et de justesse la question du racisme.

Lors de la résurrection en 1987, Evans Haile indiqua que le spectacle avait une résonance résolument contemporaine : « Après les musicals conçus autour de la danse dans les années 60 et 70, nous entrons dans un nouveau cycle. Des spectacles comme Evita et Les Misérables ont remis sur scène des musicals qui ont une vocalité et une texture plus fortes. De plus, des spectacles comme Into the Woods ou Les Misérables abordent des questions sur le genre humain et la foi. Et Magdalena contient un thème religieux. Assez bizarrement, il pourrait être plus pertinent pour notre époque qu'en 1948. »

Du côté des personnages, si on est effectivement dans le traditionnel schéma de l'opérette avec le couple bouffon en miroir du jeune couple amoureux, on peut rester sur sa faim. On atteint probablement les limites de la caricature : la ferveur religieuse toute scolaire d'une jeune convertie ; l'arrogance toute virile d'un fiancé qui oscille – sans qu'on s'y intéresse vraiment – entre son désir pour sa petite amie et son obligation tribale de jouer les gros bras ; le ridicule d'un général obèse mené par le bout du nez par une maîtresse qui ne fait que manier des casseroles. Hormis la réconciliation finale qui prend des allures d'épiphanie, les personnages n'évoluent que peu ou pas. Et encore... cette prière collective d'Indiens vénérant une madone, sans parler de la conversion au catholicisme d'un Pedro rescapé de l'attentat, peut laisser perplexe ! D'ailleurs, peut-être pour ne pas tomber dans le cliché, la production du Châtelet en 2010 faisait mourir Pedro de ses blessures dans les bras de Maria – du moins, laissait planer le doute quant à sa survie.

Du côté des personnages, si on est effectivement dans le traditionnel schéma de l'opérette avec le couple bouffon en miroir du jeune couple amoureux, on peut rester sur sa faim. On atteint probablement les limites de la caricature : la ferveur religieuse toute scolaire d'une jeune convertie ; l'arrogance toute virile d'un fiancé qui oscille – sans qu'on s'y intéresse vraiment – entre son désir pour sa petite amie et son obligation tribale de jouer les gros bras ; le ridicule d'un général obèse mené par le bout du nez par une maîtresse qui ne fait que manier des casseroles. Hormis la réconciliation finale qui prend des allures d'épiphanie, les personnages n'évoluent que peu ou pas. Et encore... cette prière collective d'Indiens vénérant une madone, sans parler de la conversion au catholicisme d'un Pedro rescapé de l'attentat, peut laisser perplexe ! D'ailleurs, peut-être pour ne pas tomber dans le cliché, la production du Châtelet en 2010 faisait mourir Pedro de ses blessures dans les bras de Maria – du moins, laissait planer le doute quant à sa survie.

Des numéros inoubliables

Madame Teresa se taille la part du lion avec trois showstoppers, de styles très différents. Son entrée sur « Food for Thought » – littéralement : de quoi nourrir la pensée et la réflexion... ou bien : se nourrir au lieu de réfléchir – reste un des grands plaisirs du spectacle. Et ses paroles, qui donnent le ton du personnage, n'y sont pas pour rien : « Ne m'parlez pas de ces femmes qui chouinent, qui minaudent ou qui soupirent lorsque leur homme se lasse de ce qu'une dame peut offrir ; laissons-les perdre leur amant ; mais moi, Teresa, pendant qu'elles pleurnichent, je me mets à mes fourneaux : je fais bouillir, je fais tremper, je fais frire... Mon homme se refroidit ? Je cuisine ! Il bave ? Je le harponne avec de l'anguille, du veau et des escargots... “Toujours l'amour” (en français dans le texte), c'est d'la foutaise ! Moi je dis : “Toujours la soupe” (idem). » L'atmosphère change du tout au tout avec ses adieux à la Ville Lumière. Reprenant le thème de la Valse de la douleur, « Bon Soir Paris » compte parmi les pages les plus nostalgiques qui soient. Ici encore, Teresa s'exprime en français pour prendre congé de son monde : « Je t'aime, je t'adore. » Enfin, à l'acte II, avec sa « Pièce de Résistance », on revient à la démesure du personnage, qui n'est pas sans annoncer celle d'une autre cuisinière du répertoire, Mrs. Lovett dans Sweeney Todd. Méticuleusement, Teresa concocte des plats coupables destinés à assassiner son amant qui l'a trahi. Le poison aurait été trop simple ; elle préfère prendre son temps et annoncer en détail le menu des mets qu'elle va servir : elle a choisi l'horreur de l'étouffement, de l'éclatement des boyaux – une technique peut-être inspirée par la mort de Jacob Schmidt dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny (1930) de Kurt Weill et Bertolt Brecht – pour finir dans un rire diabolique et triomphant. Certains y verront du grotesque de mauvais goût, d'autres une impitoyable drôlerie.

Madame Teresa se taille la part du lion avec trois showstoppers, de styles très différents. Son entrée sur « Food for Thought » – littéralement : de quoi nourrir la pensée et la réflexion... ou bien : se nourrir au lieu de réfléchir – reste un des grands plaisirs du spectacle. Et ses paroles, qui donnent le ton du personnage, n'y sont pas pour rien : « Ne m'parlez pas de ces femmes qui chouinent, qui minaudent ou qui soupirent lorsque leur homme se lasse de ce qu'une dame peut offrir ; laissons-les perdre leur amant ; mais moi, Teresa, pendant qu'elles pleurnichent, je me mets à mes fourneaux : je fais bouillir, je fais tremper, je fais frire... Mon homme se refroidit ? Je cuisine ! Il bave ? Je le harponne avec de l'anguille, du veau et des escargots... “Toujours l'amour” (en français dans le texte), c'est d'la foutaise ! Moi je dis : “Toujours la soupe” (idem). » L'atmosphère change du tout au tout avec ses adieux à la Ville Lumière. Reprenant le thème de la Valse de la douleur, « Bon Soir Paris » compte parmi les pages les plus nostalgiques qui soient. Ici encore, Teresa s'exprime en français pour prendre congé de son monde : « Je t'aime, je t'adore. » Enfin, à l'acte II, avec sa « Pièce de Résistance », on revient à la démesure du personnage, qui n'est pas sans annoncer celle d'une autre cuisinière du répertoire, Mrs. Lovett dans Sweeney Todd. Méticuleusement, Teresa concocte des plats coupables destinés à assassiner son amant qui l'a trahi. Le poison aurait été trop simple ; elle préfère prendre son temps et annoncer en détail le menu des mets qu'elle va servir : elle a choisi l'horreur de l'étouffement, de l'éclatement des boyaux – une technique peut-être inspirée par la mort de Jacob Schmidt dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny (1930) de Kurt Weill et Bertolt Brecht – pour finir dans un rire diabolique et triomphant. Certains y verront du grotesque de mauvais goût, d'autres une impitoyable drôlerie.

À Maria, la jeune et jolie indigène pleine de ferveur chrétienne, le compositeur a confié les pages les plus lyriques, les plus fraîches, les plus ingénues. Dans « Lost », animée par sa foi et sa compassion, elle s'adresse à Dieu en vocalisant dans les aigus de sa tessiture pour que son fiancé soit pardonné, tandis que lui, parlando, continue de se justifier. Le fort contraste entre ces deux modes d'expression contribue à l'urgence de ce moment fatal où la rupture entre les deux inséparables amis d'enfance semble inévitable. De ce point de vue, il s'oppose à leur premier duo, plus traditionnel formellement, « The Emerald », qui expose leur tendresse mutuelle.

À Pedro reviennent les moments plus extravertis. En entrant sur scène avec « My Bus and I », un des morceaux les plus applaudis, il s'affirme comme l'homme fort de la tribu, épris de liberté, qui parcourt les routes avec insouciance. Son discours, en majeur et sur un rythme particulièrement entraînant donné par les percussions, est entrecoupé par les interventions des villageois et des enfants, ce qui rend le tableau particulièrement vivant.

Enfin, comment ne pas succomber au dernier tableau, à ce thème irrésistible de la Bachianas brasileiras n°4 qui enfle jusqu'à tout embrasser ? Le tyran est mort, la grève n'a plus de sens, l'ultime rebellion de Pedro contre la religion de sa promise se soumet à la transe collective portée par des changements d'harmonie et des contre-chants qui donnent la chair de poule, pour s'unir, dans les dernières mesures, dans une hymne où la nature, apaisée, semble reprendre ses droits.

Evans Haile, en plus de défendre la richesse musicale de Magdalena, veut porter haut et fort son message d'universalité : la quête humaine d'une spiritualité, la croyance dans les miracles, le respect mutuel des cultures à travers le monde. Comment, en des temps troublés comme les nôtres, lui donner tort ?

Le compositeur – Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Le compositeur – Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Considéré comme le plus important créateur de musique du Brésil au XXe siècle, il a composé pour l'orchestre, pour des formations de musique de chambre, pour la voix, pour le cinéma, pour le ballet... Parmis ses œuvres les plus connues : les Bachianas brasileiras, une série de neuf compositions pour diverses combinaisons d'instruments et de voix, écrites entre 1930 et 1945. Elles représentent l'adaptation des figures du style baroque – qu'on trouve, en particulier, chez Bach – au folklore brésilien et établissent un pont entre l'Europe et le contient sud-américain. La plus populaire d'entre elles demeure la Bachianas brasileiras n°5 pour soprano et octuor de violoncelles, dont on connaît surtout l'air-vocalise en première partie, mais dont la seconde, rythmée et typiquement brésilienne, mérite qu'on s'y attarde. Le dernier mouvement de la Bachianas brasileiras n°2 sous-titré « Le Petit Train de Caipira », avec sa forme en toccata, compte aussi parmi les pages les plus jouées. Mais c'est le 2e mouvement « Coral (Canto do sertão) » de la Bachianas brasileiras n°4 que l'on entend en ouverture et, surtout, dans le final grandiose de Magdalena.

Étant donné le principe même de sa genèse, ce sont beaucoup des précédentes compositions de Villa-Lobos que l'on retrouve dans Magdalena : le thème mélancolique de sa Valsa da dor pour piano, écrite en 1932, dans les adieux de Teresa à Paris et aux habitués de son cabaret (« Bon Soir, Paris ») ; « Impressões seresteiras » (1936-37) dans « Pièce de Résistance » ; Pobre peregrino (1943) dans « My Bus and I », etc.

Ses autres œuvres pour la scène sont trois opéras très rarement donnés : Izaht (1914), Yerma (1955) et La Fille des nuages (1957).

Les paroliers et adaptateurs – Robert Wright (1914-2005) et George Forrest (1915-1999)

Les paroliers et adaptateurs – Robert Wright (1914-2005) et George Forrest (1915-1999)

« Bob » et « Shet » se rencontrèrent au glee club du lycée de Miami en 1929 et, depuis lors, travaillèrent exclusivement ensemble durant toute leur carrière. Ils avaient à peine vingt ans lorsqu'ils décidèrent de tenter leur chance à Hollywood. Pour la MGM, ils composèrent les chansons de plus de cinquante films et furent trois fois nommés pour l'Oscar de la meilleure chanson en 1938, 1940 et 1942. Puis ils décidèrent d'écrire des comédies musicales, la plupart du temps en adaptant des thèmes de musique classique et en y adjoignant des paroles :

- Song of Norway (1944) – adaptation de la musique d'Edvard Grieg

- Gypsy Lady (Romany Love) (1947) – utilisation de musiques de Victor Herbert

- Magdalena (1948) – utilisation de musiques d'Heitor Villa-Lobos et collaboration directe avec le compositeur

- The Great Waltz (1949) – adaptation de la musique de Johann Strauss

- Kismet (1953) – adaptation de la musique d'Alexandre Borodin

- The Love Doctor (1959) – paroles et musique originales

- Kean (1961) – paroles et musique originales

- Anya (1965) – adaptation de la musique de Serge Rachmaninoff

- Timbuktu! (1978) – une nouvelle mouture de Kismet pour une distribution afro-américaine, avec quelques nouvelles chansons (l'immanquable bande-annonce du Mark Hellinger Theater)

- Grand Hotel (1989) – paroles et musique originales, musique additionnelle de Maury Yeston

Si Song of Norway fut acclamé et leur ouvrit bien des portes à Broadway, c'est indéniablement Kismet qui restera leur plus grand succès : trois Tony Awards en 1954, dont celui du meilleur musical, vinrent récompenser ce pastiche des Mille et Une Nuits. On y trouve des chansons devenues incontournables, dont « And This Is My Beloved », « Baubles, Bangles and Beads », « Not Since Nineveh », et – surtout – « Stranger in Paradise », sur une mélodie orientale et envoûtante puisée dans Le Prince Igor de Borodine, devenu un standard de Tony Benett, puis repris dans de multiples styles par des crooners, des jazzmen, The Supremes... et même par Gloria Lasso dans une version française : « Étrangère au paradis ».

Discographie

Premier enregistrement de la partition complète

Direction : Evans Haile. Avec Judy Kaye (Teresa), George Rose (General Carabaña), Faith Esham (Maria), Kevin Gray (Pedro), Jerry Hadley (The Old One), Keith Curran (Major Blanco), Charles Damsel (Padre Jose), Charles Repole (Zoggie). Orchestra New England. Connecticut Choral Artists. Enregistré en 1988 dans les studios de la RCA. Commercialisé par CBS (devenu Sony).

Direction : Evans Haile. Avec Judy Kaye (Teresa), George Rose (General Carabaña), Faith Esham (Maria), Kevin Gray (Pedro), Jerry Hadley (The Old One), Keith Curran (Major Blanco), Charles Damsel (Padre Jose), Charles Repole (Zoggie). Orchestra New England. Connecticut Choral Artists. Enregistré en 1988 dans les studios de la RCA. Commercialisé par CBS (devenu Sony).

Cet enregistrement fait suite au concert de renaissance donné le 24 novembre 1987 au Alice Tully Hall (New York). La distribution en est identique, sauf pour le Vieil Homme : Jerry Hadley remplace John Raitt.

Act One

Scene 1 : Colombia, 1912

1. The Jungle Chapel (Padre José & Muzo Indians)

a. Women Weaving

b. Peteca!

c. The Seed of God

2. The Omen Bird (Maria & Women)

3. My Bus and I (Pedro, Children, Passengers & Muzos)

4. The Emerald (Pedro & Maria)

Scene 2 : Paris

5. The Civilized People (Zoggie, the Astrologer, General Carabaña, Habitués & Staff of Teresa's Little Black Mouse Café)

6. Food for Thought (Teresa & Habitués)

7. Colombia Calls (Major Blanco, Carabaña, Zoggie, Teresa, Habitués & Staff)

a. Come to Colombia

b. Plan It by the Planets

c. Bon Soir, Paris

d. Travel, Travel, Travel

Scene 3 : Colombia

8. The River Port

a. Magdalena (The Old One)

b. The Broken Pianolita (A Dance) (Indian Youths)

9. Festival of the River (Maria, Children & Muzos)

a. River Song (Tribal Elder & Muzos)

b. Pedro Wrecks the Festival (A Dance) (PEdro & Chivor Indian Men)

10. Guarding the Shrine of the Madonna

a. The Forbidden Orchid (Maria & Pedro)

b. The Theft (A Dance) (Chivor Men)

Act Two

Scene 1 : A Jungle Clearing

11. The Singing Tree (Pedro, Maria & Muzos)

12. Lost (Maria & Pedro)

13. Freedom! (Pedro & Muzos)

Scene 2 : Grand Ball at the Hacienda

14. In the Kitchen (Comedy Scene) (Teresa & General Carabaña)

15. A Spanish Waltz (A Dance) (Carabaña's Guests)

16. Pièce de Résistance (Teresa, Carabaña & Guests)

Scene 3 : The Empty Shrine

17. The Madonna's Return

a. The Emerald Again (Reprise) (Maria & Pedro)

b. Final : The Seed of God (Padre José, Maria, Pedro, Children & Muzos)

Seule trace sonore d'une partition atypique et méconnue, cet enregistrement bénéficie d'une distribution exceptionnelle issue à la fois du monde lyrique et de celui de la comédie musicale. Faith Esham (1948) a connu une visibilité certaine en 1984 en incarnant Micaëla dans le film Carmen réalisé par Francesco Rosi, et a chanté dans les plus prestigieux opéras d'Europe et des États-Unis. Judy Kaye (1948) est une très très très grande dame de Broadway – les Tony Awards de la meilleure comédienne dans un second rôle qu'elle remporte en 1988 pour Carlotta dans The Phantom of the Opera et en 2012 pour Nice Work If You Can Get It ne sont presque que des épiphénomènes dans sa grandiose vie sur les planches. Kevin Gray (1958-2013) a eu une très belle carrière à Broadway. George Rose (1920-1988) fut un véritable phénomène dans le monde de la comédie musicale (deux Tony Awards du meilleur comédien dans un premier rôle pour My Fair Lady en 1976 et pour Drood en 1986) ; il mourut tragiquement peu après l'enregistrement. Jerry Hadley (1952-2007) était un ténor très apprécié, régulièrement engagé par le Metropolitan Opera de New York et par les grandes scènes lyriques, récompensé par trois Grammy Awards, et qui n'hésitait pas à aborder le répertoire du musical – Leonard Bernstein le choisit pour chanter le rôle-titre de Candide dans l'enregistrement qu'il dirigea en 1989.

L'émission « Carrefour des Amériques » de France Musique, produite par le très expert Marcel Quillévéré (également conseiller pour le Théâtre du Châtelet sur la production de 2010), a diffusé de larges extraits du CD lors de son rendez-vous intitulé « Le Brésil, la musique et le monde : #19 Le Brésil à la croisée des chemins : Paris, Montréal et Broadway ».

L'émission « Carrefour des Amériques » de France Musique, produite par le très expert Marcel Quillévéré (également conseiller pour le Théâtre du Châtelet sur la production de 2010), a diffusé de larges extraits du CD lors de son rendez-vous intitulé « Le Brésil, la musique et le monde : #19 Le Brésil à la croisée des chemins : Paris, Montréal et Broadway ».

Une brève critique de l'enregistrement sur le site musicals101.com (en anglais).

Andre Kostelanetz joue la musique d'Heitor Villa-Lobos

La face A de ce 33 tours commercialisé par CBS dans les années 1970 comprend une Suite from Magdalena composée de sept tableaux extraits et adaptés de l'œuvre pour la scène :

1. The Seed Of God

2. Food For Thought

3. The Omen Bird

4. The Emerald

5. The Singing Tree

6. Magdalena

7. A Spanish Waltz

Un article du New York Times paru le 24 mai 1974 témoigne d'une exécution de cette suite par le chef Andre Kostelanetz lors d'un « concert promenade » au Avery Fisher Hall (New York). Dans le même contexte, le même directeur musical donna la même œuvre en 1978 (voir l'article du New York Times daté du 11 mai 1978).

Where, Oh Where – Rare Songs of the American Theater

Where, Oh Where – Rare Songs of the American Theater

Cet album de raretés, enregistré en 1986 par la soprano Judy Kaye (qui participera, l'année suivante, au concert de renaissance et au premier enregistrement intégral de Magdalena) et le pianiste Peter Howard, contient une « Fantasy », véritable pot-pourri de 7 min 22 s des chansons « The Omen Bird », « Bon Soir, Paris » et « Food for Thought » (et « Pièce de Résistance » ?). Publié chez Premier Recordings.

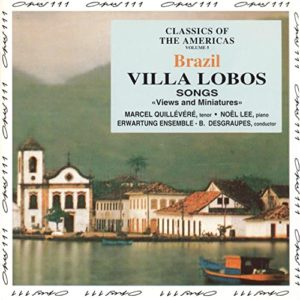

Villa-Lobos – Songs

Villa-Lobos – Songs

Parmi les mélodies interprétées par le ténor Marcel Quillévéré (qui est également le producteur de l'émission « Carrefour des Amériques » sur France Musique) et le pianiste Noël Lee, figure « Bon Soir Paris ! », cette valse lente que chante Madame Teresa au moment de faire ses adieux à ses habitués pour suivre le général Carabaña en Colombie. CD enregistré le 1er janvier 1992, commercialisé par Opus 111.

Carol McDavit

En 2005, Carol McDavit est la première artiste brésilienne à chanter les six chansons extraites de Magdalena dans une version voix-piano écrite par le compositeur lui-même. Elle est accompagnée par Maria Teresa Madeira. (Voir plus bas, dans la section Extraits sur Youtube.)

Joyce & Tony – Live at Wigmore Hall

Joyce & Tony – Live at Wigmore Hall

Le second CD de ce coffret enregistré par la mezzo-soprano américaine Joyce Didonato, une des stars absolues de la planète lyrique, et le pianiste Antonio Pappano, l'immense directeur musical du Royal Opera House depuis presque vingt ans, est consacré aux compositeurs de comédie musicale ou de musique dite légère (Arlen, Berlin, Kern, Rodgers...). Y figure « Food for Thought », le fameux air d'entrée de Madame Teresa. Enregistrement en public les 6 & 8 septembre 2014 au Wigmore Hall (Londres). Publié chez Erato.

Les productions

Théâtre du Châtelet

Théâtre du Châtelet

Les 18, 19, 20, 21 et 22 mai 2010. Direction musicale : Sébastien Rouland (interview au cours de la répétition générale pour la chaîne Yagg TV). Mise en scène : Kate Whoriskey. Avec Marie-Ève Munger (Maria), Aurélia Legay (Teresa), Mlamli Lalapantsi (Pedro), François Le Roux (Général Carabaña), Victor Torres (Padre José), Harry Nicoll (le Vieil Homme), Vincent Ordonneau (Zoggie), Matthew Gonder (Major Blanco), Omo Bello (Solis), Cyrille Calac (Ramon), Leticia Giuffredi (la Vendeuse de cigarettes), Sydney Fierro (le Sommelier, un homme), Joël O’cangha (un autre homme), Béatrice Dupuy (solo alto), Dany Bardet (solo ténor), Laurent Herbaut (Juan), Elsa Vacquin (Conchita), Claire Geoffroy de Chaume (Duenna), Sydney Fierro & Pascal Gourgand & Béatrice Dupuy (trois passagers du bus), Leticia Giuffredi & Mayuko Yasuda (deux jeunes filles), Jean-Philippe Catusse & Jacques Gomez (deux Chivors ivres). Orchestre symphonique de Navarre. Chœur du Châtelet. L'avis d'Avant-Scène Opéra. L'avis de Renaud Machart dans le Monde. L'avis du Globo (en portugais). L'annonce du Figaro. L'avis des Échos. L'annonce de concertclassic.com.

7e festival Amazonas d'opéra (Manaus, Brésil)

7e festival Amazonas d'opéra (Manaus, Brésil)

Les 26 et 29 avril, et le 1er mai 2003 au Estúdio 5, Manaus. Adaptation : Evans Haile. Version en portugais du Brésil : Cláudio Botelho. Direction musicale : Ligia Amadio. Mise en espace, décors et costumes : Charles Möeller. Assistant à la mise en scène : Cláudio Botelho. Avec Rosana Lamosa (Maria, soprano), Fernando Portari (Pedro, tenor), Inácio De Nonno (General Carabaña, barítono), Magda Paino (Teresa, mezzo-soprano), Homero Velho (Padre José, barítono), Cláudio Galvan (Zoggie, tenor), Murilo Neves (Blanco, barítono). Amazonas Filarmônica Coral do Amazonas. Companhia de Dança do Amazonas. Coral Infantil do Centro Cultural Cláudio Santoro.

Magda Painno (Teresa) dans « Food for Thought » et dans « Bon Soir, Paris ».

Rosana Lamosa (Maria) dans « The Omen Bird, Teru ».

Le site de MM. Moëller et Botelho.

Theatro Municipal de Rio de Janeiro (Brésil)

Les 14 et 15 août 2010. Version de concert. Version en portugais du Brésil : Cláudio Botelho. Direction musicale : Luis Gustavo Petri. Avec Fred Silveira (Pedro, ténor), Rosana Lamosa (Maria, soprano); Homero Velho (Padre Jose, baryton); Inácio de Nonno (General Cabañas, basse); Luciana Bueno (Teresa, mezzo-soprano); Murilo Neves (Major Blanco, baryton) et Sandro Christopher (Zoggie). Chœur et orchestre symphonique du Theatro Municipal de Rio de Janeiro. Chœur d'enfants de l'université fédérale de Rio de Janeiro. L'annonce sur le site midiorama (en portugais).

Theatro Municipal de São Paulo (Brésil) - 2012

Theatro Municipal de São Paulo (Brésil) - 2012