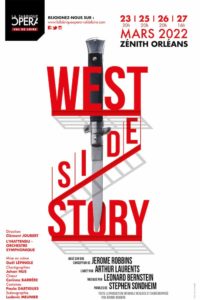

Comment avez-vous réagi lorsqu’on vous a proposé West Side Story ?

Je me suis dit « en suis-je capable ? », et « en ai-je envie ? ». En 2018, à l’Opéra de Toulon, j’avais déjà travaillé sur Wonderful Town, prémices finalement à West Side Story. Par ailleurs, l’essence même de la Fabrique Opéra (ouvrir à tous la comédie musicale, avec des places pas chères, un texte adapté en français) me plaisait beaucoup. J’ai donc accepté. En posant une condition : pour ce qui est de l’ensemble, je choisis mon équipe. Pour des raisons de temps et d’efficacité. Une équipe qui corresponde à l’œuvre évidemment.

.

Justement, qui la compose ?

Il y aura 18 artistes sur le plateau. Il fallait des gens qui dégagent de l’énergie, une vraie technicité de danse – il faut envoyer en danse comme rarement –, et qui soient capables de chanter, et de bien jouer. Il fallait aussi des caractères et des tempéraments. J’ai donc réuni à la fois des artistes vraiment issus de la comédie musicale : Emmanuelle N’Zuzi, Ezzahr, Clément Bernard-Cabrel, Bart Aerts, Grégory  Garell, par exemple. D’autres viennent de compagnies plus contemporaines, comme Guillaume Zimmermann, capitaine de la troupe, Alizée Duvernois, ou Lionel Kapamba ; ce sont des danseurs reconnus. Enfin, il y a des gens qui ont un parcours plus académique, issus du classique, qui ont fait le conservatoire de Paris ou de Marseille, tels Mômô Bellance ou Maxime Pannetrat – tous deux viennent d’ailleurs de terminer Manon à l’Opéra Garnier.

Garell, par exemple. D’autres viennent de compagnies plus contemporaines, comme Guillaume Zimmermann, capitaine de la troupe, Alizée Duvernois, ou Lionel Kapamba ; ce sont des danseurs reconnus. Enfin, il y a des gens qui ont un parcours plus académique, issus du classique, qui ont fait le conservatoire de Paris ou de Marseille, tels Mômô Bellance ou Maxime Pannetrat – tous deux viennent d’ailleurs de terminer Manon à l’Opéra Garnier.

Comment vous êtes-vous préparé ?

J’ai d’abord étudié ce qu’avait fait Jérôme Robins. C’est la base de comprendre l’action ! Il ne s’agit pas seulement de faire des chorégraphies, c’est un état de corps ; c’est raconter quelque chose. Pour préparer, j’écoute, je fais un cahier de tendances avec des images, une recherche de steps. J’ai des lignes directrices, puis je me retrouve face à mon équipe, et je regarde comment ça résonne. Je n’arrive pas avec un dossier tout prêt, on ne fait pas de la revue avec une franchise à appliquer partout ! C’est un travail de compagnie, on essaye ensemble avec les danseurs. J’adapte mes steps, je compose, et si une figure convient mieux à tel ou tel, je change. Il faut que l’artiste soit mis à son maximum. Je reste surtout très attentif à ce que l’énergie du groupe fonctionne. Tous n’ont pas les mêmes écoles, n’ont pas forcement travaillé ensemble. Entre ceux qui viennent du classique et ceux du hip-hop, il faut que ça matche.

Vous allez créer une nouvelle chorégraphie ?

Vous allez créer une nouvelle chorégraphie ?

J’ai un respect profond pour Robbins, pour ce qu’il a amené à la comédie musicale. Dans West Side, la danse fait partie de la narration, elle l’amène. Avec le metteur en scène, Gaël Lepingle, nous nous sommes mis d’accord sur les codes. Tous deux avions le souhait de ne pas être sur un jazz pur. Tout en respectant l’œuvre, je voulais l’ouvrir avec des résonances plus contemporaines, une autre écoute au sein du groupe. Être un peu moins frontal parfois, et amener un coté plus urbain. J’ai ainsi fait le choix d’avoir des danseurs plus acrobatiques. Pour vous répondre, l’esprit est là, mais je n’ai rien gardé, tout a été modifié ! L’espace au Zénith d’Orléans est complètement différent. Il n’y aura pas de scène, on va se promener dans le public, dans les allées, avec un plateau de danse de plus de 120 m² pour évoluer.

Comment avez-vous travaillé pour différencier les bandes rivales ?

Avec deux technicités différentes. Pour moi, les Sharks représentent la société d’aujourd’hui. J’ai donc un groupe multiculturel, multiracial. Les danseurs vont être dans une technicité beaucoup plus urbaine, ils vont avoir un ancrage très fort dans le sol et un vrai côté pop. Pour les Jets, j’ai travaillé sur une matière plus académique. Si les Sharks sont plus ancrés dans le sol, les Jets seront beaucoup plus aériens. On verra bien ces deux identités lors de leurs rencontres, de leurs oppositions, notamment dans la scène du bal où nous avons réalisé un gros travail. J’avais besoin d’avoir ces deux couleurs de danse, que l’on retrouve aussi dans la musique. Et c’était important pour moi de les transposer dans notre société actuelle. Comment aujourd’hui pourrait se passer cette guerre de territoire au sein de nos banlieues. J’ajoute aussi qu’il y a un gros travail de portés – parce que j’aime ça ! Et puis, dans ce Zénith, j’ai besoin de retrouver de la hauteur.

N’est-ce pas frustrant un tel investissement pour seulement quatre dates à Orléans ?

N’est-ce pas frustrant un tel investissement pour seulement quatre dates à Orléans ?

Strasbourg, Toulon, Reims… les grandes œuvres avec orchestre, décors, chœurs se créent en province, et c’est formidable ! Hormis Stage, qui a les moyens de produire et de prendre ce risque ? Bien sûr, on a toujours envie que notre travail soit vu par un maximum de gens, mais en raisonnant ainsi, on ne fait rien. Nous allons bientôt jouer South Pacific à Toulon, il n’y a que trois dates également. Pourtant l’investissement est presque supérieur car ce n’est pas dans ma langue, il y a un énorme travail de préparation et de mise en scène avec Olivier Bénézech. Je n’ai aucune frustration. D’autant qu’à côté de ça, Les Producteurs dure depuis décembre, Arletty continue, The Wall et Le Lac des cygnes sur l’eau tournent dans le monde, je pars monter Casse-Noisette…

Arletty, Les Producteurs, Surcouf, The Wall, South Pacific… Avec tous ces spectacles, comment ne pas se répéter ?

Ni les artistes, ni les histoires, ni la narration de la danse ne sont les mêmes. À chaque fois, je raconte quelque chose de différent, à moi d’imaginer comment le faire par la danse, avec une esthétique particulière. Il y a des choses plus théâtrales comme Arletty ou Je ne cours pas, je vole avec Vanessa Cailhol, des choses plus humoristiques comme Les Producteurs. West Side Story est plus classique, la danse vient vraiment narrer l’histoire. Après, en effet, l’essence du mouvement m’appartient, j’espère d’ailleurs que de temps en temps on reconnait ma patte.

Quelle serait cette patte Johan Nus ?

Ma signature est sûrement dans les portés, et dans une énergie qui se dégage du plateau. Pour le reste, j’ai du mal à m’en rendre compte. Il y a sans doute une construction, une structure, des résonances qui me sont propres. Dans les jambes, dans la gestuelle, une certaine liberté.

Parlez-nous du Lac des cygnes sur l’eau…

Parlez-nous du Lac des cygnes sur l’eau…

J’avais créé Le Petit Prince puis La Belle et la Bête avec les étoiles de l’Opéra de Kharkiv, deux spectacles entrés, depuis, au répertoire de l’Opéra. Il y a quelques années, Classical Production m’a proposé de monter Le Lac des cygnes, toujours à Kharkiv, avec le Corps de ballet du Théâtre national et l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Ukraine.* Pour moi, c’était une évidence que cette œuvre devait être présentée dans l’eau. Cela faisait partie de mon imaginaire. J’ai donc gardé 30 % de la chorégraphie classique de Noureev et Marius Petipa – il y a des choses qu’on ne peut pas changer, cela fait partie du répertoire – et l'ai combinée avec des mouvements plus faciles à exécuter dans un bassin et littéralement plus éclaboussants. Les 2e et 4e actes se déroulent dans une eau à 42 degrés, avec fontaines, murs d’eau, projections holographiques… C'était vraiment un immense défi, pour la première fois une ballerine mettait des pointes dans l'eau. Cela exige des techniques de ballet beaucoup plus avancées, des capacités physiques incroyables. Personne ne peut imaginer la souffrance du corps. L’eau crée une tension et implique un effort inouï. Ce spectacle, dont j’ai choisi décors, costumes et lumières, fait le tour du monde. Il sera à La Seine Musicale en février 2023, avant Tokyo, Séoul…

La Fabrique Opéra propose aussi un volet éducatif. Y contribuerez-vous ?

Bien sûr ! J’ai notamment donné des conférences et des master classes au conservatoire, pour faire découvrir l’essence de la comédie musicale. Rappeler que c’est un art à part, qui exige une vraie technicité. J’avais eu la même démarche dans les maisons d’opéra, lors des Parapluies de Cherbourg ou de Chantons sous la pluie. Enseigner, transmettre, fait partie de ce que je suis. Je dirige depuis presque vingt ans, le département de danse de l’AICOM. Plus jeune, j’ai subi la danse classique comme quelque chose d’élitiste ; ceux qui avaient le savoir ne voulaient pas le dispenser. Pour moi, c’est capital de partager, et de ne pas garder la connaissance.

Finalement, comment vous définiriez vous ?

J’ai longtemps eu du mal à me dire que j’étais chorégraphe. Pour moi c’était réservé aux grands. Lors du Lac des cygnes, je me suis dit « tu gagnes ta vie comme cela, on te demande pour cette qualité-là, alors tu peux te définir ainsi ». Je suis un artiste chorégraphe pluridisciplinaire. J’aime le mélange des arts. C’est pour cela que j’aime la comédie musicale.

J’ai la chance que l’on me fasse confiance. Pour chaque show, j’essaye de faire du mieux possible, quels que soient les moyens. Et sans jamais oublier d’où je viens.

Lorsque les 80 danseurs de Kharkiv et du Mariinsky ont posé leur pointe dans l’eau la première fois, j’étais en larmes. C’était un rêve qui se réalisait, un rêve fou. Mais surtout, je me souvenais comment le petit garçon que j’étais avait payé ses premiers chaussons, et tout ce que cela représentait alors, y compris financièrement. Je ne l'ai jamais oublié.

* Cet entretien a été réalisé avant le début du conflit en Ukraine. Depuis, Johan Nus est en contact autant que possible avec les équipes de Kharkiv. La semaine dernière, le théâtre national a été touché par les bombardements. Une partie des danseuses sont réfugiées en Pologne et en Roumanie, tandis que certains artistes sont partis au combat.

Johan Nus est également parrain des tréteaux blancs, et monte des comédies musicales dans les hôpitaux de Paris pour les enfants malades.

Photos: Portrait © Kriss Logan / Répétitions © Alain Mauron et © Regard en Coulisse

Johan est un chorégraphe avec un immense talent…Il arrive à toucher une variété de spectacles sur des thèmes aussi variés

Je vois qu’il ne ménage pas son temps allant sur tous les aspects de ce difficile métier qui est en fait son sacerdoce

Ce qui fait de lui le grand prêtre. De la comédie musicale entre autres

Bravo à lui… Bravo à son courage .. et à son âme d’artiste talentueux !!!!