Une histoire actuelle... qui trouve ses racines dans les années 1920.

« Mesdames, messieurs, bienvenus, vous allez assister à une histoire de meurtre, de cupidité, de corruption, de violence, de manipulation, d’adultère et de trahison, toutes ces choses qui sont si chères à notre cœur... »

Les premiers mots de Chicago sont sans ambiguïté, à la fois provocateurs et humoristiques, ils posent les thématiques d’une intrigue dont on réalise vite qu’elle pourrait faire la une de la presse aujourd’hui. Ici réside sans doute l’une des forces de ce show qui, créé dans les années 1970, n’en trouve pas moins ses racines dans des faits divers réellement advenus dans les années 1920 à Chicago.

Notre avis (avant-première du 11 novembre 2025) : Chicago à l'affiche d'un théâtre parisien, c'est forcément un événement ! Si l'œuvre est connue du grand public surtout grâce à l'adaptation pour le cinéma sortie en 2002, le spectacle qui vient de s'installer au Casino de Paris jusqu'au 31 janvier prochain fait partie des quelques productions les plus mythiques du répertoire de comédie musicale. Créée à Broadway le 14 novembre 1996 – il y a déjà vingt-neuf ans – et toujours visible à l'Ambassador Theatre à New York, auréolée de six Tony Awards, elle franchissait en 2022 le cap des 10 000 représentations. Aujourd'hui, elle se classe toujours parmi celles qui détiennent le record de longévité à Broadway – médaille d'argent, d'après le dernier décompte du site Playbill, loin derrière The Phantom of the Opera et juste devant The Lion King.

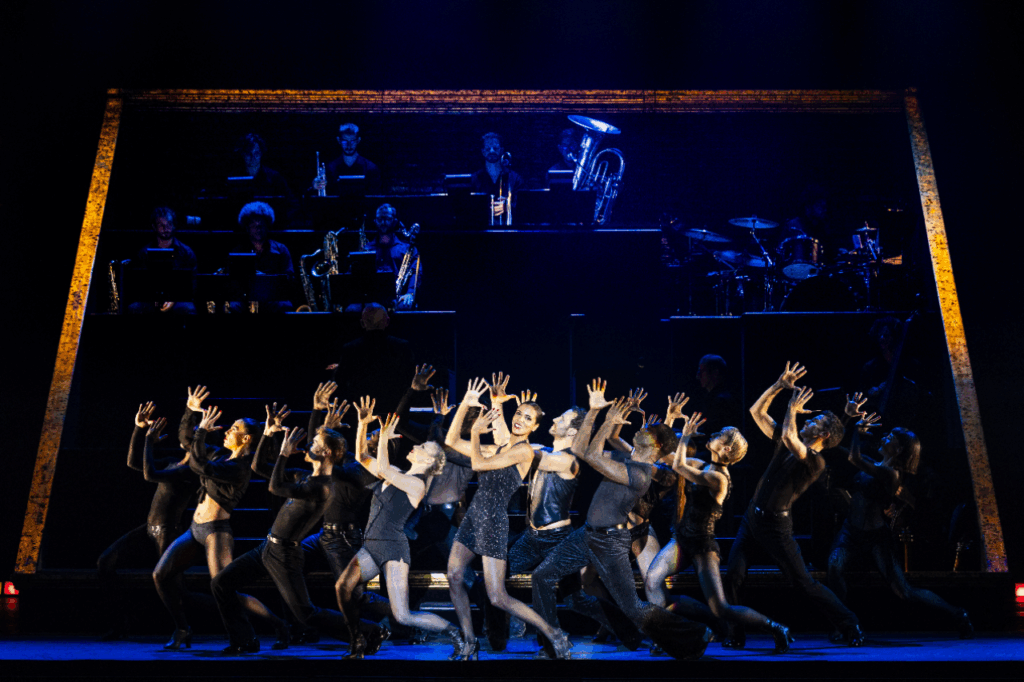

Cette production a connu une gestation singulière. En mai 1996, l'événement City Center Encores!, qui ressuscite des œuvres délaissées de compositeurs et paroliers pourtant célèbres, programme Chicago du duo Kander & Ebb (et Bob Fosse). Le succès rencontré par ces concerts et le regain d'intérêt pour cette œuvre datant de 1975 justifient son transfert à Broadway. La mise en scène est étoffée mais garde une certaine sobriété : décor unique et costumes noirs. L'orchestre est placé au centre de la scène dans une structure en gradins qui rappelle un box de jurés dans un tribunal. Quand ils ne jouent pas à l'avant-scène devant ce décor, les artistes ont le loisir de s'asseoir sur des chaises disposées sur ses côtés. L'action du livret se déroule comme si elle était au cœur d'un cabaret ; d'ailleurs, les numéros sont souvent verbalement annoncés, parfois même aussi les entrées et sorties des personnages. Si ce décalage entre narration et représentation a pu dérouter une partie du public lors de la création, le parti pris semble désormais accepté, notamment car il s'appuie sur un atout de taille : la chorégraphie. Élaborée par Ann Reinking « à la manière de Bob Fosse », elle s'installe au centre de l'action, dégage une force, une sensualité et, aujourd'hui encore, une modernité tout à fait envoûtantes.

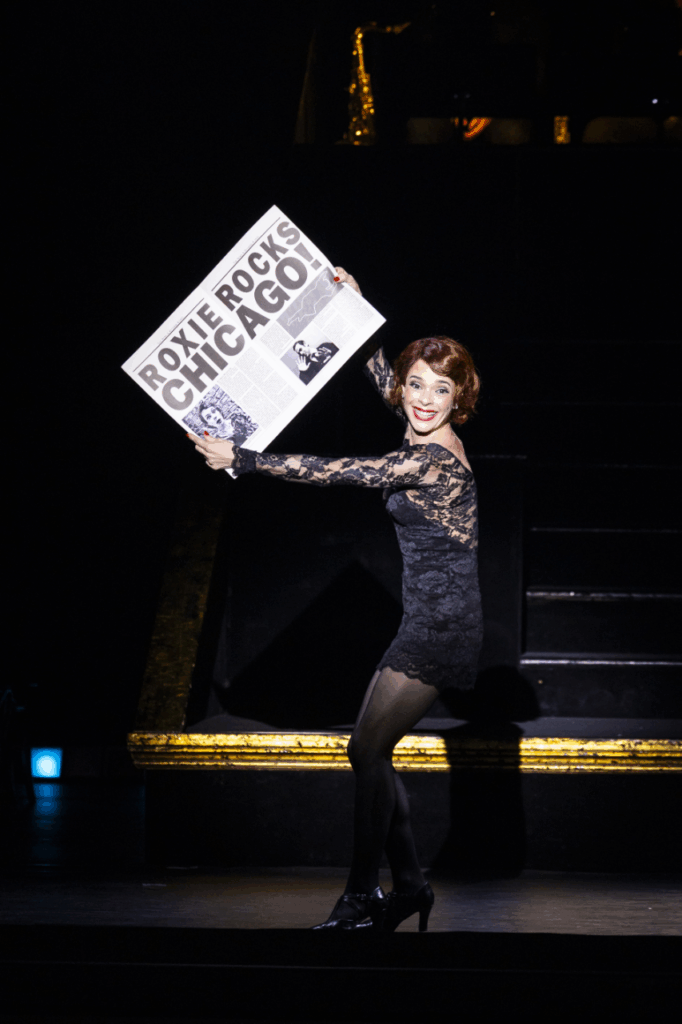

Déjà présentée à Paris en 2018 au Théâtre Mogador, cette production de Chicago se joue dans la même traduction française élaborée par Nicolas Engel, globalement satisfaisante mais qui pourrait, ici et là, être plus proche du langage parlé – on se demande également pourquoi les pages des journaux, pourtant exhibées comme pièces à conviction aux yeux du public, sont restées en langue originale.

Au Casino de Paris, l'espace scénique est plus réduit qu'à Mogador. Voilà sans doute la raison qui explique l'absence de la spectaculaire double roue que doivent en principe exécuter Velma et Roxie dans leur numéro final. On y compte également un musicien en moins, ce qui n'empêche pas l'orchestre dirigé par un Dominique Trottein aussi inspiré qu'en 2018 de swinguer et de faire rutiler ses cuivres.

Dans Chicago, la troupe constitue un élément essentiel pour infuser une ambiance à la fois chic et un brin décadente. C'est ce que réussit l'ensemble des artistes réuni·e·s au Casino de Paris : sexy, glamour, un rien pervers et débordant d'énergie, ils·elles font des étincelles, autant dans les chorégraphies que dans les nombreuses interventions individuelles.

En Mary Sunshine, la journaliste à sensation toujours à l'affût d'un scoop, rôle traditionnellement dévolu à un homme (car « il faut se méfier des apparences »), J. Lebraud prête efficacement son timbre ambigu de contre-ténor et sa silhouette androgyne. Waku Malanda, voix chaude et authentique bagout, se glisse avec bonheur dans l'uniforme de Mama Morton, la surveillante pénitentiaire au grand cœur toujours prête à subvenir aux besoins de ses détenues... contre rémunération. Contrairement à Amos Hart, personnage invisible aux yeux de son entourage, Pierre Samuel (déjà admirable à Mogador en 2018) se fait remarquer par sa fragilité, son apparente naïveté et son second degré, et son « Monsieur Cellophane », gants blancs et mouvements calés au millimètre, suscite tout autant le rire qu'une irrésistible empathie.

Pour cette reprise française, la distribution, entièrement renouvelée, des trois rôles principaux, a été annoncée à grand renfort de publicité et fait l'objet de toutes les attentions.

Pour cette reprise française, la distribution, entièrement renouvelée, des trois rôles principaux, a été annoncée à grand renfort de publicité et fait l'objet de toutes les attentions.

Jacques Preiss (Marius dans Les Misérabless au Châtelet l'hiver dernier), allure juvénile et séduisante de golden boy, morgue aux lèvres ou sourire carnassier, convainc par un débit percutant, un jeu franc et une onctueuse voix chantée dans le rôle de l'avocat véreux Billy Flynn, qu'on associe pourtant souvent à une figure plus mâture déjà blasée et ayant déjà derrière lui des décennies de plaidoirie.

Grande habituée des scènes musicales, Vanessa Cailhol (Michel for ever, La Dame de chez Maxim, Les Funambules, Pinocchio), auréolée en 2024 d'un Molière pour Courgette, joue la carte d'une French Roxie, lorgnant du côté de Zizi Jeanmaire et d'Arletty, à l'image d'un titi parisien timoré mais à la gouaille latente, qui, d'ingénue perdue se transforme en garce rusée rêvant de cabarets. La célèbre séquence où elle se métamorphose est bluffante de maîtrise : variété des intentions, audace des silences suspendus, incarnation physique et caractérisation du chant. Tout au long de la soirée, elle capte l'attention, déclenche les rires à chaque mimique et enchaîne avec aisance les chorégraphies.

Sans minimiser d'aucune façon les mérites individuels précédemment mentionnés, et peut-être parce que nous assistions à une avant-première, il nous a semblé que la tonalité d'ensemble manquait d'une certaine noirceur, d'un mordant plus affirmé. Sans oser de comparaison avec les ambiances autrement plus dramatiques de Cabaret ou de Kiss of the Spider Woman – des mêmes créateurs Kander et Ebb –, le livret de Chicago prend racine dans un terreau cinglant voire glaçant, qui nous a paru ici un peu édulcoré : cette farce sociale, avec ses personnages plus vrais que nature, devrait nous faire un peu plus froid dans le dos.

C'est cette même impression que nous retenons de Shy'm, tête d'affiche autour de laquelle s'est concentrée la communication médiatique mais dont nous avouons ne pas connaître le parcours. Elle ne nous a pas semblé suffisamment vénéneuse, en particulier au premier acte : plutôt qu'une Velma Kelly censée avoir un ascendant incontestable sur ses co-détenues, nous avons seulement vu, en dépit d'une silhouette sculpturale et d'une présence indéniable, une vilaine copine qui se prend pour une petite cheffe. Comme dit plus haut, nous assistions à la (seulement) quatrième représentation publique et nous comprenons que l'artiste puisse se montrer encore prudente dans son jeu, et même un peu précautionneuse dans les chorégraphies, qui lui sont pourtant manifestement acquises – mais il nous a manqué, à ce stade, un zeste de laisser-aller qui affirmerait l'autorité de son personnage. Vocalement, sans remettre en cause ses qualités intrinsèques, il nous a semblé que le timbre détonne avec le style habituel de Broadway (même passé à la moulinette française)... mais, après tout, pourquoi pas... puisque la notoriété de Shy'm pourra probablement attirer ses nombreux fans vers une œuvre qui s'écarte probablement de leur playlist habituelle.

C'est cette même impression que nous retenons de Shy'm, tête d'affiche autour de laquelle s'est concentrée la communication médiatique mais dont nous avouons ne pas connaître le parcours. Elle ne nous a pas semblé suffisamment vénéneuse, en particulier au premier acte : plutôt qu'une Velma Kelly censée avoir un ascendant incontestable sur ses co-détenues, nous avons seulement vu, en dépit d'une silhouette sculpturale et d'une présence indéniable, une vilaine copine qui se prend pour une petite cheffe. Comme dit plus haut, nous assistions à la (seulement) quatrième représentation publique et nous comprenons que l'artiste puisse se montrer encore prudente dans son jeu, et même un peu précautionneuse dans les chorégraphies, qui lui sont pourtant manifestement acquises – mais il nous a manqué, à ce stade, un zeste de laisser-aller qui affirmerait l'autorité de son personnage. Vocalement, sans remettre en cause ses qualités intrinsèques, il nous a semblé que le timbre détonne avec le style habituel de Broadway (même passé à la moulinette française)... mais, après tout, pourquoi pas... puisque la notoriété de Shy'm pourra probablement attirer ses nombreux fans vers une œuvre qui s'écarte probablement de leur playlist habituelle.

Chicago demeure encore et toujours un classique à voir et à revoir. Ses musiques, ici formidablement servies par un orchestre de onze instrumentistes, continuent follement d'entraîner et de séduire le public, et son livret n'a rien perdu de son intemporelle ironie : trahison, jalousie, meurtres, cupidité, parodie de justice, recherche maladive de célébrité... and all that jazz !

Retrouvez ici et là les reportages de France Inter annonçant la distribution des trois rôles principaux.

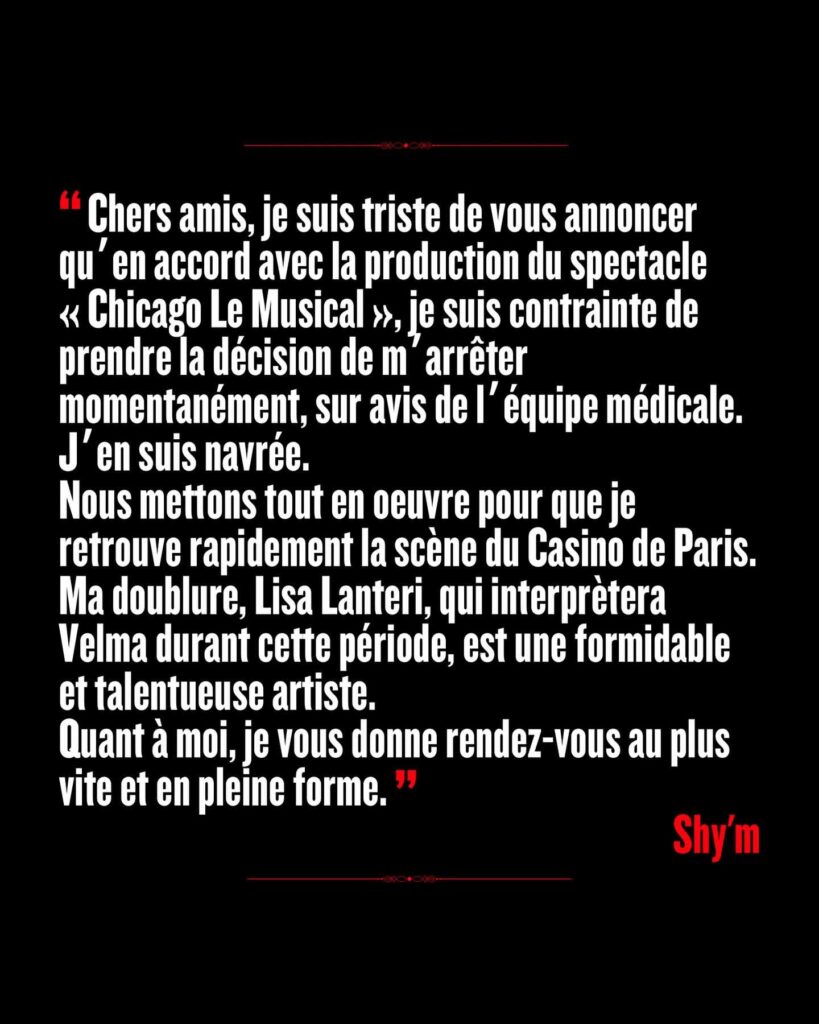

Message publié le 13 décembre 2025 sur la page Facebook du spectacle :